社労士試験は例年8月に実施されます。

社労士試験の申し込みが始まり、受験案内などが届くと…

いよいよ社労士試験か。できることは一通り勉強したけどこれからは何を勉強したらいいのだろう。

と思うことはありませんでしょうか。

ちなみに、僕が不合格になった年の6〜7月くらいの社労士本試験直前期は・・・

もうやれるだけのことはやったし、直前期のここから勉強したところであんまり変わらないだろう!

などと完全に油断して、

結果択一式で2点足りず不合格という結果に終わってしまいました。

当時の僕にこう言ってあげたいです。

今までやってきた勉強は意味がない!

ここからの勉強のみが試験に出題される!

ちょっと厳しいように思えますが、これくらいの意気込みで直前期を過ごさないと、今まで一年近く頑張ってきた勉強が無駄になってしまいます。

直前期こそ最大限の努力が必要です!

このページでは、

そんな直前期に具体的にどんな勉強をすれば良いのか、僕の3回の社労士試験受験経験から、直前期おすすめの勉強3選ということでご紹介させていただきます。

・本試験直前期に何をやれば良いかよくわからない

・試験を目前に控えて勉強のモチベーションが低下してきている

・あと1点で合格できないという最悪の事態で後悔したくない

そんな方々のお悩みを解決できると思います。

さて、早速直前期おすすめの勉強3選を結論から申し上げましょう!

①模試の徹底的な復習

②過去3年間程度の法改正復習

③暗記事項の徹底

この3つです。

どうぞ最後までお付き合いください。

関連記事:社労士おすすめの通信講座比較!評判と実力を現役社労士が解説

この記事の信頼性

私は妻1人(当たり前)・娘1人(現在5歳)を持つ3人家族の夫兼父の30代会社員「ひの」といいます。

どちらかというと技術色の強い業種のサラリーマンです。

そんな私ですが、

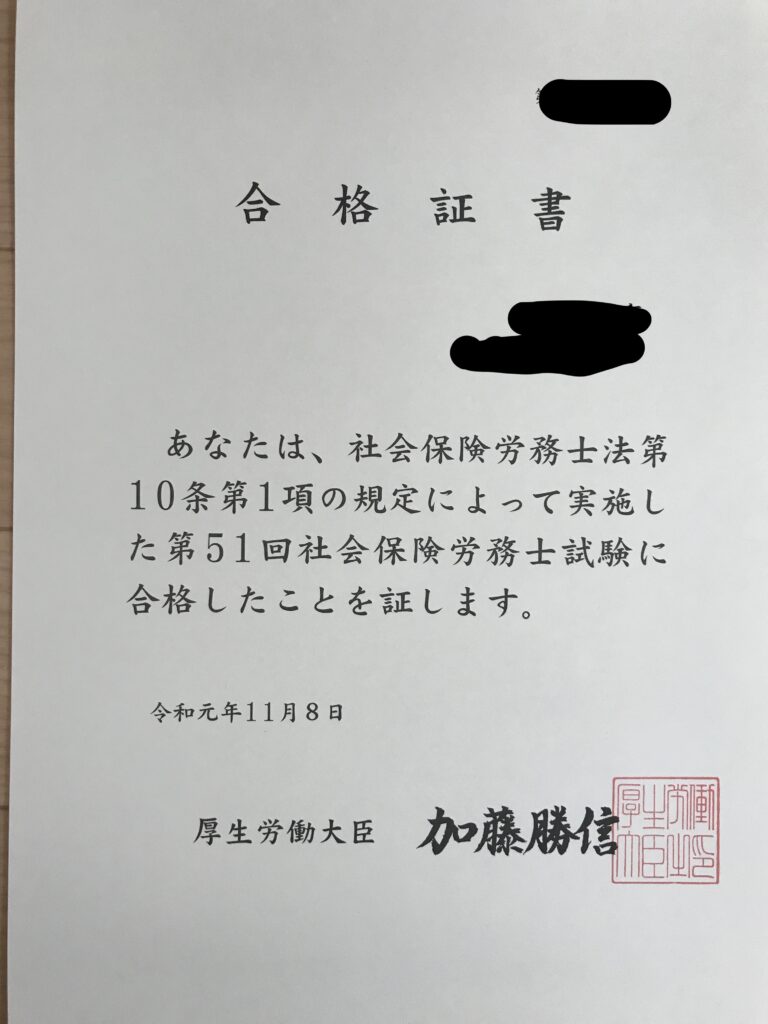

いろんな経緯を経て「令和元年度社会保険労務士試験」に合格することができました。

現在は同じ会社の総務部門で社会保険労務士試験合格者として勤務しています(勤務社労士ではない)。

今は社会保険労務士試験の勉強で培った知識を活かして日々業務に邁進しているところです。

この記事では、私も3度経験した社労士試験の直前期の過ごし方について解説したいと思います。

社労士直前期対策で必要なこと

まずは社労士試験に限らずですが、資格試験において直前期に大切なことは以下のものと常に考えています。

【直前期に大切なこと】

・より実践的な問題演習を行う

・新しいことを始めず、今できることを確実にできるようにする

本試験を迎えるにあたって、今まで問題集などでしか問題を解いたことがない方は、本試験って実際どんな感じなんだろうと不安になったりしますよね。

また、本試験会場の独特な雰囲気、絶対に間違えられないというプレッシャーのもとでは、通常時には何気なく正解できた問題でも、

あれ、本当にこれでよかったっけ?

なんて思い始めて自信がなくなり、結果間違ってしまうなんてこともよくあります。

そういうミスが一番後悔するやつです!

これらを防ぐために先ほど提示した3つの対策が必要と考えています。

①模試の徹底的な復習

②過去3年間程度の法改正を復習

③暗記事項の徹底

間違っても新しいテキストなどを購入して新しい知識を入れようなどとは思わないように!!

それだけは絶対にNGです!

おすすめの社労士直前対策① 模試の徹底的な復習

1番のおすすめの直前対策はこれです。

今使用している通信講座の模試で構いません。

独学者の方などは、オプションで受けられる模試などを受講しましょう。

↑最終仕上げに模擬試験↑

この費用(1万円程度)は絶対にケチらない方がいいです。

僕も一年目はこのお金をケチってまた社労士試験の勉強の日々に突入してしまいました。

ちなみに何社も受ける必要はないと思います。

1社集中方式!!

模試を受けるメリットとしては、次のようなものがあります。

これまで勉強してきた方は、過去問などの問題を1問ずつは解いてきて解けるけど社労士試験の全体像はよくわからないという方も多いと思います。

実際僕はそうでした。

1回目の試験を受けるまではどんな感じで出題されているのかの全体は把握していなかったように思います。

今考えるとあり得ないですね!笑

さらに、過去問を解いているだけだったので、過去に出題されたものには対応できるけれど、最新の傾向を踏まえた対策をできていない状態でした。

これらの問題を解決してくれるのが模試です。

模試は本試験と同様に作成されており、また模試の的中率というのはその予備校の威信がかかっているため、徹底分析されたものが掲載されます。

また、出題範囲の全体を総復習できるように網羅的に出題されるのも特徴の1つでこれ一つで復習を完了できると言っても過言ではありません。

模試は絶対に受験しましょう!

↑最終仕上げに模擬試験↑

おすすめの社労士直前対策② 過去3年間の法改正復習

次にあげるのは法改正事項の復習です。

それも、最新の法改正のみではなく、過去3年程度の復習が必要です。

法改正を復習するメリットは

という点が挙げられます。

法改正事項からは全体の出題の1割〜2割程度出題されるなんて言われていたりします。

実際に僕が受験した時は直近で働き方改革関連法案などの大改正がありましたが、そこは出題されず、数年前の小さな法改正事項などが全体の2割程度出題されました。

最新の法改正事項はみんな対策するから避けているのでしょうか。

通信講座を受講されている方は各講座の法改正講義などを受講しましょう。

独学の方はそのテキストのHPに掲載されている法改正情報を確認したり、テキスト内の法改正マークなどを見つけながら勉強をしましょう。

おすすめの社労士直前対策③ 暗記事項の徹底

最後にあげるのは暗記事項の徹底です。

社労士試験で暗記するものには以下のものがあります。

・数字要件

・目的条文

・選択式で問われそうなキーワード

これらの対策も絶対に怠ってはなりません。

なぜなら、

数字、目的条文やキーワードは選択式対策に必須だから

です。

世にも恐ろしい選択式の足切り回避のため、暗記事項は必ず正確に覚えましょう。

数字要件や目的条文は選択式問題で必ずと言って良いほど出題されかつ、出題割合も多いです。

ここを対策せず、本試験に臨むのはまさに【丸腰】です。

暗記事項を完全にマスターして本試験に臨めるときの何でもこい感はハンパないですよ。

これぐらい自信を持って本試験に望めたら合格もすぐそこです。

社労士の直前期対策まとめ

この記事では、本試験2〜3ヶ月前の直前期にどのような対策をしたら良いかということを解説いたしました。

まとめましょう。

・模試の徹底的な復習

・過去3年間程度の法改正復習

・暗記事項の徹底

です。

新しいテキストや問題集に手を出さずに、ひたすらこの三つを繰り返す。

わからないところ、曖昧なところがあればテキストに戻る。

これを実践してみてください。

僕の2回不合格の後悔から考えついた社労士試験直前期の対策法です。

皆さんの努力が良い結果につながりますことを願っています。