社労士試験合格の官報をみて、あるいは合格証が届いて、

「さて、これからどうしようか」

と身の振り方に頭を悩ませている方もいらっしゃるかもしれません。

実は私も合格したは良いものの

で、僕は本当に社労士として働いていくんだっけ

と悩んでしまいました笑。

開業と言ってもいきなりはハードルも高く、なかなか踏み出すのも勇気がいりますよね。

この記事では、

社労士会への登録方法・費用・入会のメリット

社労士の実態・求人の探し方

社労士と相乗効果のある他資格

をまとめることで、今後の皆様の社労士キャリアの方向づけをするお手伝いができればと思います。

ぜひ、最後までお付き合いください。

これから、社労士の勉強を始めようという方は、ぜひ通信講座の活用をご検討ください。

関連記事:社労士おすすめの通信講座比較!評判と実力を現役社労士が解説

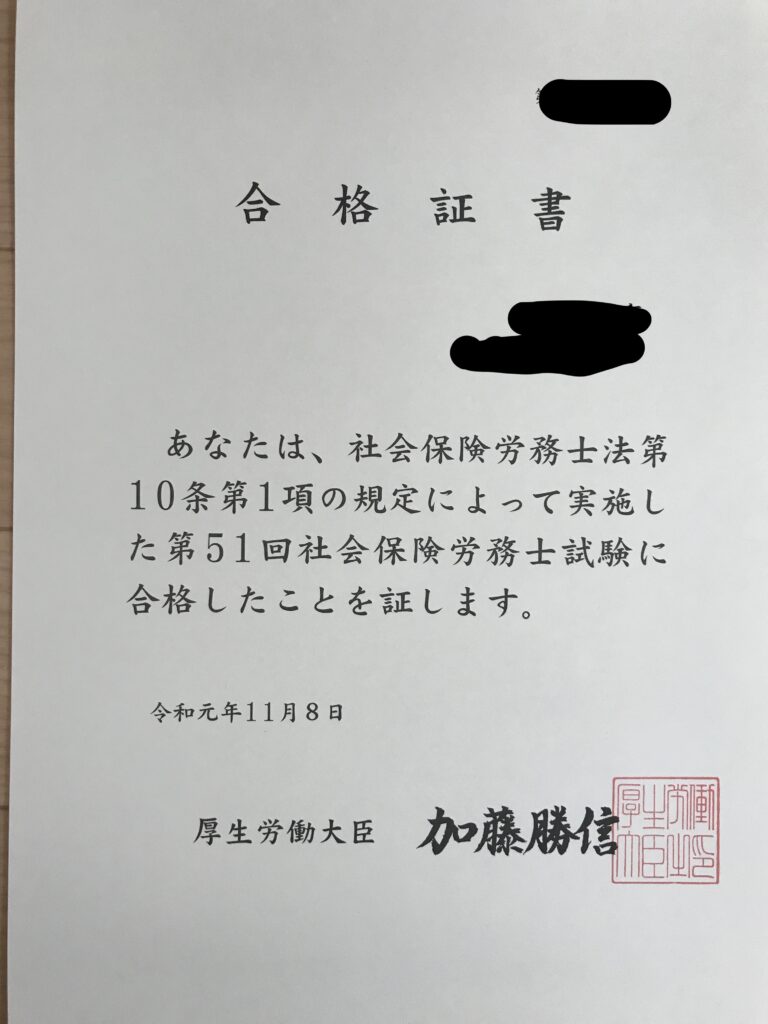

この記事の信頼性

私は令和元年度社労士試験に合格しました。

合格までに3回の受験と、通信講座を利用しての2年半の勉強期間を経ています。

この勉強経験を通じて、自分がもっとこうしていれば効率的に勉強できたという後悔がたくさんあります。

その経験を踏まえてお答えさせていただきます。

社労士試験合格後、社労士会への登録方法、メリット

実は社労士試験に合格してもそれだけでは、社労士とは名乗れません。

社労士を名乗るには、都道府県社労士会に入会をしなければいけません。

そして、入会するためには「2年の実務経験」か「事務指定講習」を受けなければいけないとされています。

これらをフローチャートにすると以下のとおりです。

合格の有効期限はありませんので、要件が揃った段階で入会が可能です

社労士会への登録方法

登録書類・方法

試験合格者に申請書類一式が送付されます。

なお、万が一無くしても登録予定の社労士会に問い合わせれば必要書類を送付してもらえます。

・社会保険労務士登録申請書

・社会保険労務士試験合格証書の写し

・従事期間証明書又は事務指定講習修了証の写し

・住民票の写し

・写真票

これらの書類を揃えて、毎月25日までに社労士会に送付すると、翌月1日付で登録が完了します。

登録が完了すると官報に名前が掲載されます!

実務経験がある人は「従事期間証明書」、事務指定講習を受ける人は「事務指定講習修了証の写し」を添付することになります。

実務経験とは

2年間の実務経験に含まれるものとしては以下のものがあります。

以下のものを複数担当していることが望ましいとされています。

・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得・喪失届に関する事務

・健康保険、厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届に関する事務

・雇用保険被保険者離職証明書の作成

・労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に関する事務

・就業規則(変更)届に関する事務

・時間外労働・休日労働に関する協定届の作成

・労働者名簿の調製

なお、給与計算事務は含まれていませんので注意!

事務指定講習とは

端的にいうと、実務経験2年ない人でもこの講習を受ければ実務経験2年あることにしてあげるよ、という講習です。

ちなみに費用は77000円です。(ヒェ〜)

講習は例年2月〜5月ごろ実施され、送付された教材を学習し課題を提出する通信指導課程(4月間)と、講義形式の面接指導課程(4日間)で行われます。

通信指導過程の課題を全て期間内に提出し、面接過程を全日程出席すると修了証が交付され、実務経験2年の代わりとされます。

通信過程は、実際に官公庁に提出する書類を作成する課題が与えられるようです。

面接過程は、一方的に話を聞く講義で、ディスカッションなどはないようです。

服装も自由みたいですね。

社労士会登録にかかる費用

内訳は以下のとおりです。

登録免許税:30,000円

登録手数料:30,000円

入会金 :50,000円

年会費 :96,000円

上記は東京都を例に記載しました。

各都道府県によって若干異なりますので、詳細は各社労士会HPをご覧ください。

勤務登録だと入会金と年会費が半額になるイメージです。

ちょっと身構えてしまう金額ですね・・・笑

社労士会入会のメリット

では、開業社労士でこれからバリバリやるぞ!という方以外に登録するメリットとはどのようなものがあるのでしょうか。

堂々と、

私は、社労士です!

と言えるようになります。良いですね〜。

また、法改正があった時などの研修会、最近では雇用調整助成金申請のための研修会なども行われていたようです。

社労士試験で培った知識が抜け落ちないためにも研修に参加できるのは良いと思います。

最後は、人脈ですね。

これが一番大事ですね

どれだけ社労士は食えるのか食えないのかとネットで検索したところで本当のところはやっぱり実際に聞くしかありません。

そういった生の情報が得られるし、自分の進むべき道を決める重要な参考になりますね。

社労士の実態・開業準備の方法・求人の探し方

社労士の実態(研究報告書をもとに)

社労士の平均年収は500万円などと言われていますが、実際のところは定かではありません。

平均ですので、一つの目安程度でしょう。

合格したは良いけど社労士ってほんとにやりがいあるの?稼げるの?

と僕も合格後ずっと感じていました。

一つ、社労士という職業の年収・やりがいなどの実態について研究した大阪大学のプロジェクトが発表した研究結果があります。

そちらを私なりにまとめていますので、参考にしてみてください。

簡単にまとめると

・勤務社労士の年収は、平均年収より高い

・開業社労士の年収は両極化しているが、総じてやりがいはあると回答した社労士が多数

となります。

https://syakai-hokenn.com/archives/yarigai/開業社労士

勤務社労士

社労士開業準備

開業準備には何が必要でしょうか。

ものとしてはあまり必要なものはありません。

・社労士会への開業登録

・税務署への開業届

・パソコン

くらいでしょう。

しかし、開業したあと事務所を順調に経営していくには、

・知識

・営業能力

・人脈

が必要になります。

社労士求人の探し方

社労士試験合格後に勤務社労士として働く選択肢として、

社労士事務所・他士業事務所、一般企業の総務などの選択肢があると思います。

それらの求人情報の確認の仕方などについて記事をまとめていますので、ご一読ください。

実務未経験でも歓迎の求人はたくさんありますのでご安心ください!

社労士としての価値を高める

社労士の知識を維持する

社労士試験が終わった後、全く勉強しなくなってしまうと知識が抜け落ちて非常にもったいないです。

改正の多い社労士関連法令です。

あんなに一生懸命勉強した知識がもう古い知識だなんて・・・

定期的に知識をメンテナンスをしておかないと、質問を受けた時に社労士として恥を書いてしまい、信頼も失います。

今後社労士として活躍するためにも知識はアップデートし続けなければいけませんね。

知識の磨き方について、次の記事で解説していますので参照ください。

ダブルライセンスを狙う

社労士試験の勉強をしていて、合格後急に勉強することがなくなったとき、日々何か物足りない、何かを学んでいる感覚や前に進んでいる感覚が欲しいと思ったりしませんか。

勉強していた時間に何もすることがなくなって、手持ち無沙汰になる感覚です。

僕はすぐにFP2級の勉強を開始しました。

勉強習慣をそのままに挑戦したので、スムーズに合格可能でした。

社労士試験でできた学習習慣をそのまま他の資格に振り向けて、社労士との相乗効果が狙える資格を目指すのもありですね。

おすすめの資格を以下の記事にまとめています。

社労士会に登録しないとどうなるまとめ

以上、いかがでしたでしょうか。

資格試験は合格後は試験勉強以上に努力が必要です。

開業する方も転職される方もしない方も社労士資格を最大限に活かせるように頑張りましょう!