こんにちは、ひのです。

社会保険労務士試験を合格した後はどのような日々が待っているのでしょうか。

そこを想像されて、勉強のモチベーションにしている方もいらっしゃることと思います。

しかし、残念ながら社労士試験に合格してもすぐには社労士として働くことはできません。

今日は、社労士試験合格後にどのような行程を経て社労士として働くことができるのかを解説したいと思います。

社労士試験に合格したら、社労士関係の求人を一度見ておくことをおすすめします。結果的に転職しなくても大丈夫ですが、今の仕事と比較することは客観的に社労士の仕事とはどんなものか知る機会になります。

社労士専門の転職エージェント「ヒュープロ」で社労士求人を見つけてみることをおすすめします。無料で社労士のキャリアの健康診断ができます。

社労士の転職に強い転職エージェントなら【ヒュープロ】

【おすすめポイント】

・社労士求人が多数

・年収が高い求人が多数

・社労士キャリアの健康診断に最適

↑無料登録後、社労士資格の電話確認で良案件に応募↑

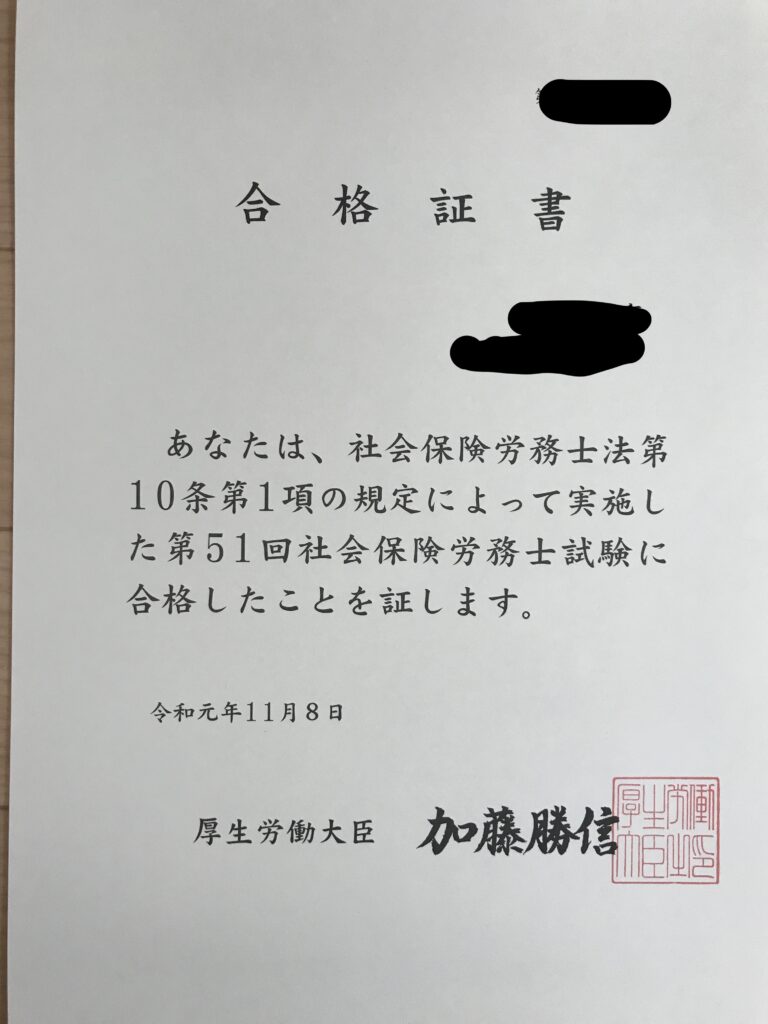

この記事の信頼性

私は妻1人(当たり前)・娘1人(現在3歳)を持つ3人家族の夫兼父の30代会社員「ひの」といいます。

どちらかというと技術色の強い業種のサラリーマンです。

そんな私ですが、いろんな経緯を経て「令和元年度社会保険労務士試験」に合格することができました。

現在は同じ会社の総務部門で社会保険労務士試験合格者として勤務しています(勤務社労士ではない)。

今は社会保険労務士試験の勉強で培った知識を活かして日々業務に邁進しているところです。

合格後、社労士として働くには『登録』が必要

晴れて社会保険労務士試験に合格しても、すぐに社労士を名乗ることはできません。

社労士として働くためには『全国社会保険労務士連合会』に登録する必要があります。

また、その登録を行うためにはいくつかの要件があります。

社労士登録の大まかな流れをフローチャートにします。

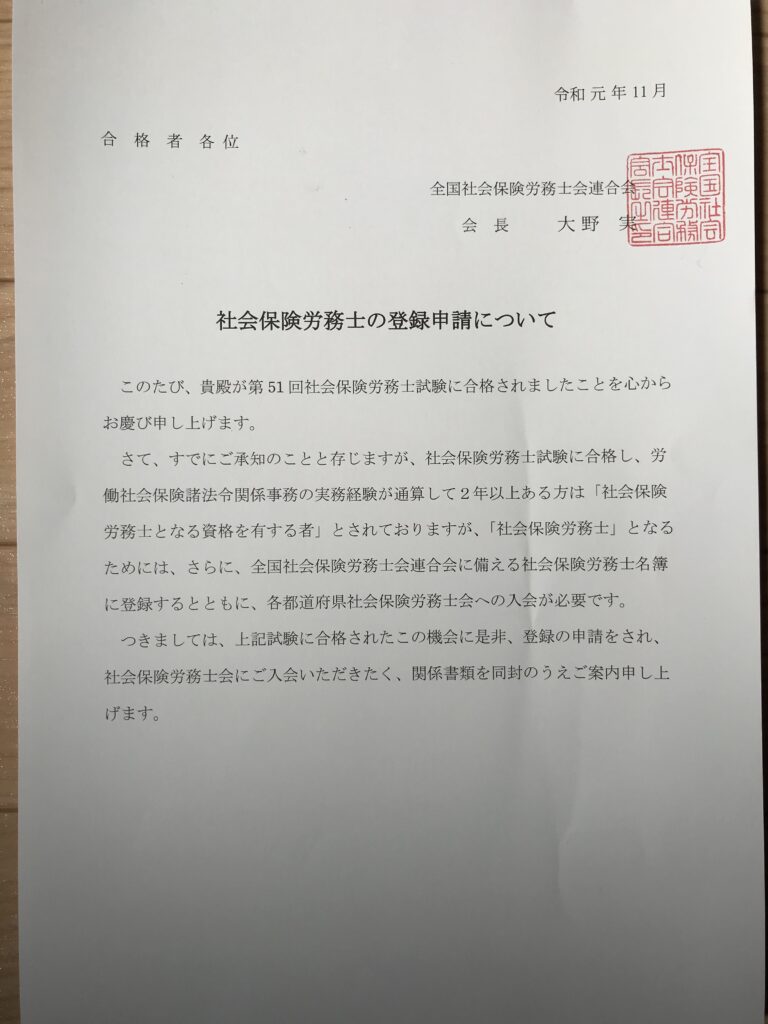

社労士試験合格後に社労士連合会からお知らせが届く

この書類では、社労士になるためには以下のことが必要だと書かれています。

①実務経験2年以上ある方が社会保険労務士となる資格を有する者である

②全国社会保険労務士連合会の社会保険労務士名簿に登録すること

③各都道府県社会保険労務士会への入会をすること

このような要件を満たさないと、社労士として仕事ができないという事ですね。

社労士試験に合格したら、社労士関係の求人を一度見ておくことをおすすめします。結果的に転職しなくても大丈夫ですが、今の仕事と比較することは客観的に社労士の仕事とはどんなものか知る機会になります。

社労士専門の転職エージェント「ヒュープロ」で社労士求人を見つけてみることをおすすめします。無料で社労士のキャリアの健康診断ができます。

社労士の転職に強い転職エージェントなら【ヒュープロ】

【おすすめポイント】

・社労士求人が多数

・年収が高い求人が多数

・社労士キャリアの健康診断に最適

↑無料登録後、社労士資格の電話確認で良案件に応募↑

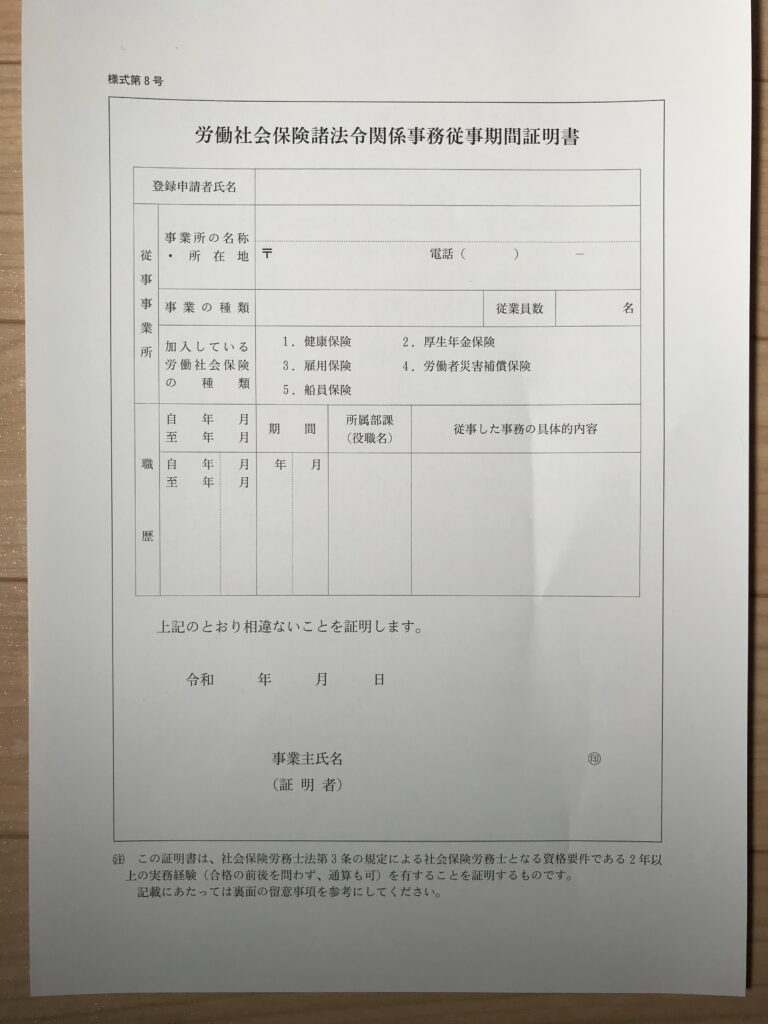

社労士登録は実務経験2年以上が必要

社労士の実務経験とは、例えば次のようなものです。

これらの実務経験を下の証明書に記載して、職場等に証明してもらう必要があります。

社労士実務経験がない人は

社労士経験が積めない人もいると思います。

職場の環境もありますからね。

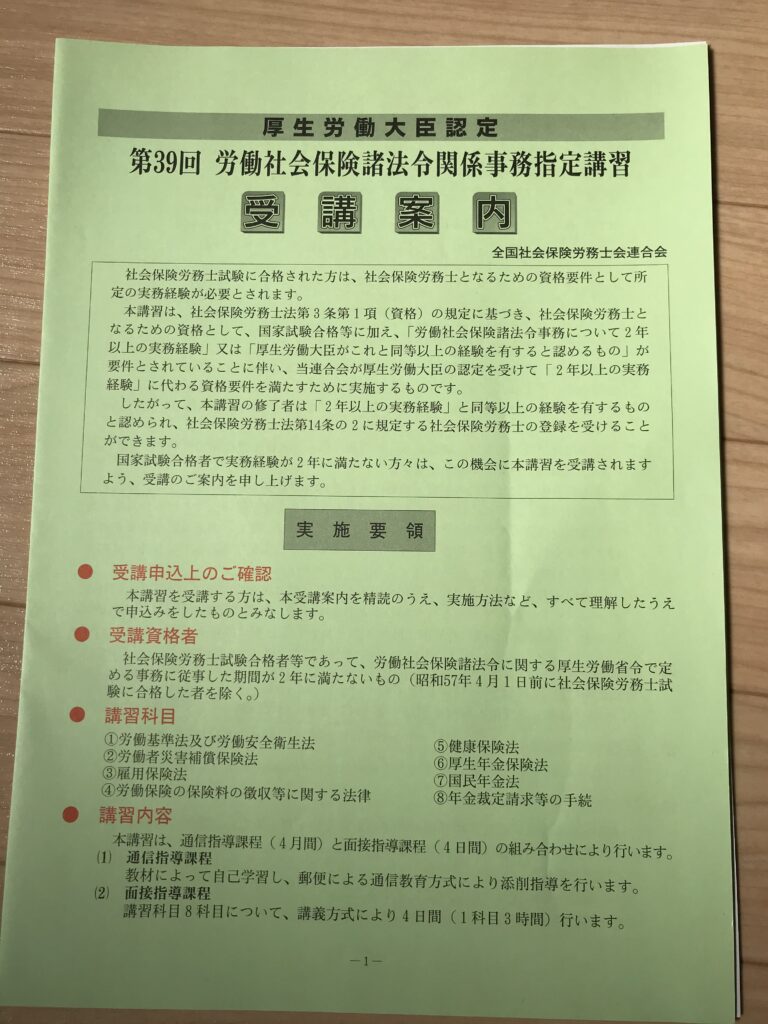

事務指定講習(通称ジムシテ)を受けることで、2年の実務経験と同等以上の経験を有するものとして、登録するための要件を満たしたものとされます。

事務指定講習の概要

日時:例年2月ごろ~5月末まで(面接過程は8〜9月)

受講料:77,000円

講習内容:以下のとおり

講習は、通信指導課程(4月間)と、面接指導課程(4日間)の組み合わせにより行います。

(1)労働基準法及び労働安全衛生法

(2)労働者災害補償保険法

(3)雇用保険法

(4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律

(5)健康保険法

(6)厚生年金保険法

(7)国民年金法

(8)年金裁定請求等の手続

【通信指導課程】

教材によって自己学習し、研究課題の報告による通信教育方式により添削指導を行います。

【面接指導課程】

講習科目について講義形式により4日間(1科目3時間)行います。

社会保険労務士名簿(社労士会)への登録

実務経験もしくは事務指定講習が修了すると次は社会保険労務士連合会への登録申請です。

登録申請は各都道府県社労士会を通じて行いますので、同時に都道府県社労士会に入会することとなります。

社労士名簿(社労士会)への登録申請

社会保険労務士の登録に必要な関係書類は以下の5点です。

1、社会保険労務士登録申請書

2、社会保険労務士試験合格証書の写し

3、従事期間証明書または事務指定講習修了証の写し

4、住民票の写し

5、顔写真(タテ3.5cm、ヨコ2.5cm)

社労士名簿(社労士会)への登録費用

このように費用がかかるので、社労士として本気で業務を行なう方は登録を検討しましょう。

社労士会に入会のメリット

さて、今まで見たきたように登録には約20万近くの費用がかかります。

また、年会費も4万近くかかりますので、かなりの出費となります。

これだけの出費をする入会のメリットとはどのようなものがあるのでしょうか。

メリット① 堂々と社労士と名乗れる

登録すると当然かもしれませんが「社会保険労務士です」と言えます。

開業登録をすれば事務所を構えて社労士業務を行うことができますし、勤務等登録をして勤務先を登録すればその会社の社労士業務を担うことができるようになります。

私はまだ登録を済ませていませんので、社会保険労務士と名乗ることはできません。

「ひの先生」

とも呼ばれないです。

メリット② 社労士会主催の研修等でスキルアップできる

社労士登録をすると、社労士会から定期的に会報が送付されます。

法改正項目や旬の話題など、業界の最新情報に触れて自分の知識を最新に保つことができます。

また、社労士会から案内されるセミナー等への参加を通じて、継続的なスキルアップが可能です。

改正事項の多い社会保険諸法令ですが、自分で常に最新情報を追っていくのはなかなか難しいです。

社労士会がそれらをうまくまとめて資料を送付してくれるのはとてもありがたいですよね。

メリット③ 人脈形成ができる

支部活動や研修会への出席、行政協力などを通して、同じ支部などに所属する社会保険労務士の先輩方と幅広く交流することができます。

こう言った人脈から仕事に繋がったりすることもよくある話です。

社労士同士のネットワークは広げておくに越したことはありません。

同期の社労士などの活躍を見るのも刺激になっていいかもしれませんね。

社労士試験に合格したら、社労士関係の求人を一度見ておくことをおすすめします。結果的に転職しなくても大丈夫ですが、今の仕事と比較することは客観的に社労士の仕事とはどんなものか知る機会になります。

社労士の転職に強い転職エージェントなら【ヒュープロ】

【おすすめポイント】

・社労士求人が多数

・年収が高い求人が多数

・社労士キャリアの健康診断に最適

↑無料登録後、社労士資格の電話確認で良案件に応募↑

社労士合格後の実務経験は社労士会の研修で講習でオッケーまとめ

いかがだったでしょうか。

社労士試験に合格した後も結構費用がかかるということがわかりましたね笑。

でも、ゆくゆくは独立を目指すという方だけでなく、勤務社労士として活躍を予定している人にとっても、知識のブラッシュアップや、人脈形成などメリットも十分にあるのではないでしょうか。

自分よりも先に活躍されている社労士先生の姿を見て刺激をもらうのもいいですね。

皆さんの参考になれば幸いです。