こんにちは、ひのです。

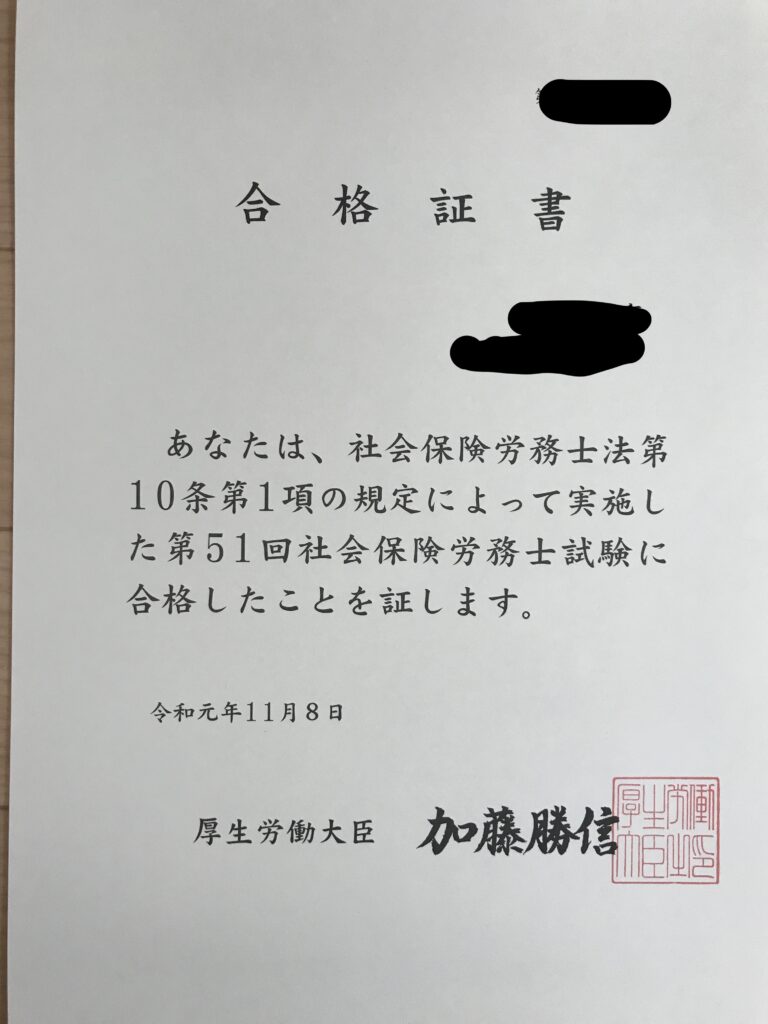

私は、令和元年度社会保険労務士試験に合格しました。

社労士資格は企業に勤めながら、企業内社労士(勤務社労士)として活躍することができる資格です。

独立開業も出来るので幅広く活躍できるポテンシャルが高い資格だと思っています。

そこで気になるのが、

などの勤務社労士の実態ではないでしょうか。

この記事では、

大阪大学が行なった「専門士業の「専門性」形成のモデル構築: 社会保険労務士を手がかりとして(「専門士業科研」研究プロジェクト事務局)」という調査をもとに、勤務社労士の実態に迫りたいと思います。

なお、開業社労士についてはこちらの記事を参照してください。

この記事の信頼性

私は妻1人(当たり前)・娘1人(現在3歳)を持つ3人家族の夫兼父の30代会社員「ひの」といいます。

どちらかというと技術色の強い業種のサラリーマンです。

そんな私ですが、いろんな経緯を経て「令和元年度社会保険労務士試験」に合格することができました。

現在は同じ会社の総務部門で社会保険労務士試験合格者として勤務しています(勤務社労士ではない)。

今は社会保険労務士試験の勉強で培った知識を活かして日々業務に邁進しているところです。

勤務社労士実態調査の前提

上記のアンケート調査は、

2018 年 2 月 10 日から 3 月 31 日までの 2 カ月弱の期間実施されました。

全国47都道府県の社労士会ホームページ掲載の会員名簿から無作為抽出された 3000 件を対象に調査票を送付し、郵送およびウェブを合わせた有効回答数は 939 件をもとに作成されたものです。

実際に社労士の声を聞けるので、実態を表していると思います。

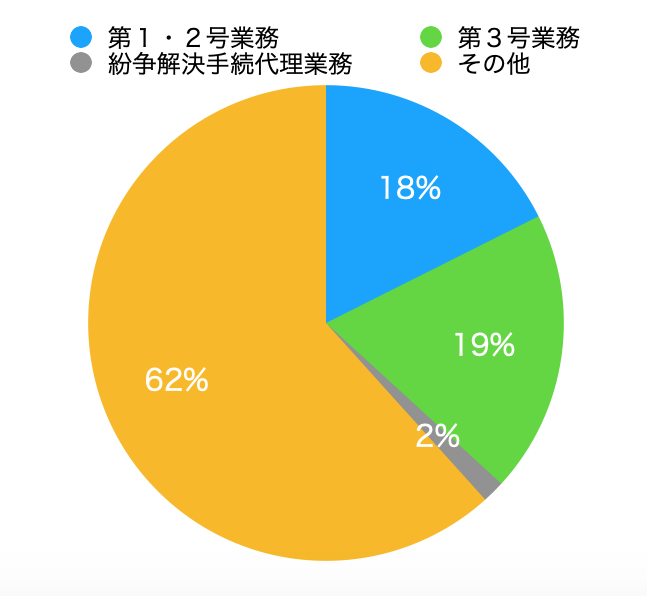

勤務社労士の業務割合!具合的な仕事内容はコチラ

勤務社労士の業務種類別の割合平均値は、以下のとおりです。

【勤務社労士の業務割合】

・手続代行、書類作成などのいわゆる第1号・第2号業務が18.0%

・コンサルタント業務である第三号業務が19.0%

・紛争解決手続代理業務の割合の平均値は 2.0%

・その他が62%

でした。

1番多いのは社労士業務以外の勤務先の業務で、62%でした。

リアルな数字ですね。

勤務社労士として働いていたとしても当然サラリーマンですので、その他業務が過半数を超えているという結果でした。

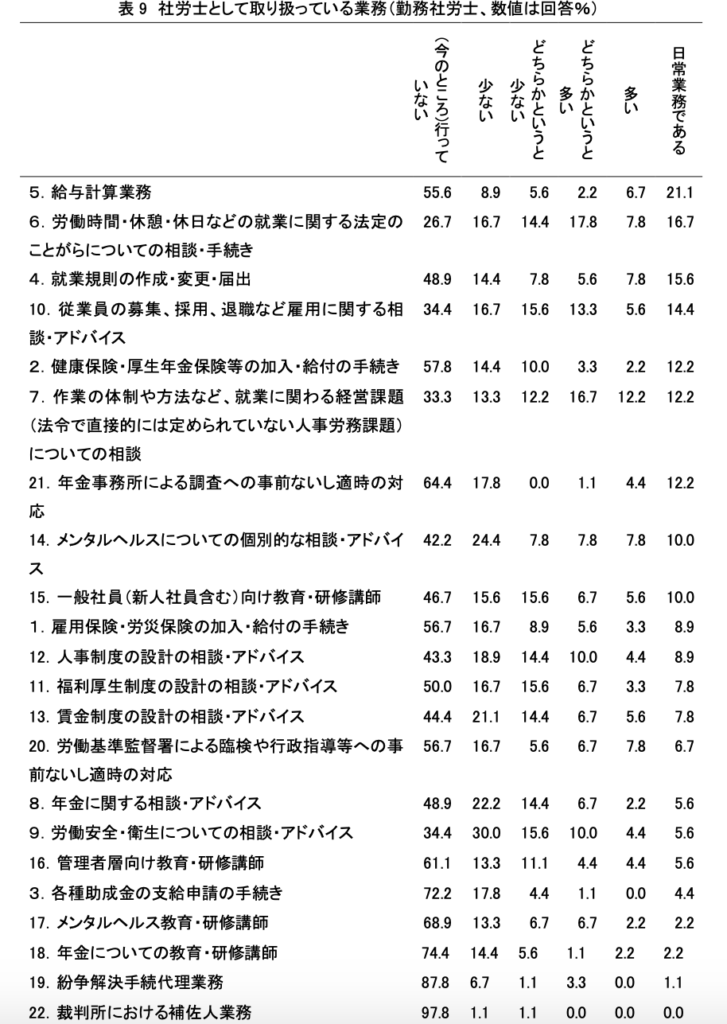

実際に社労士として扱っている業務はどのような割合になっているのでしょうか。

取り扱っている業務が多い順に上から並べてある表を掲載いたします。(右側の数値が大きいほどその業務の比率が高いということになります。)

給与計算業務が一番割合が多く、労働時間の相談、就業規則の作成、採用・退職の相談などが続きます。

開業社労士との違いは、給与計算業務が多く、手続業務の割合が少ないことと言えます。

勤務社労士の年収

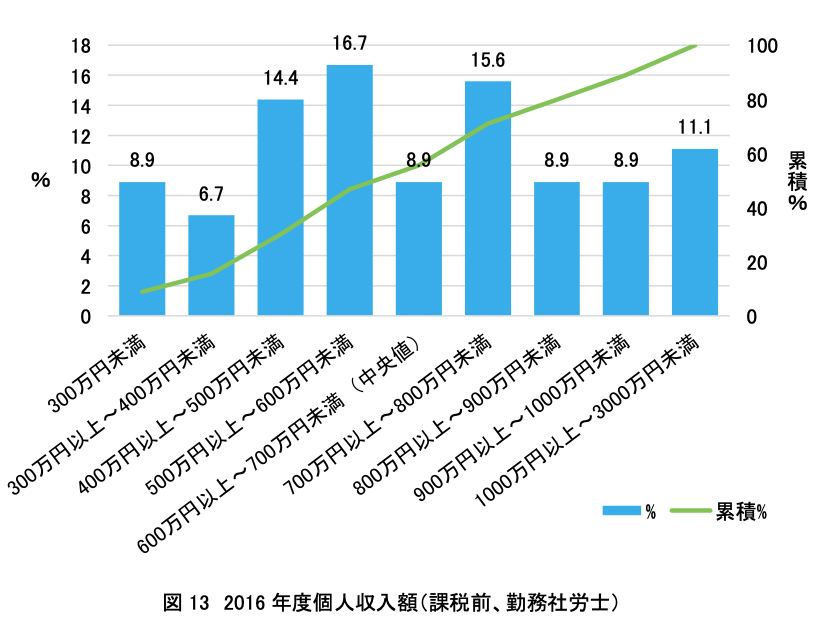

続いて、気になる勤務社労士の年収を見てみましょう。

最も多いのは500万円以上〜600万円未満であり、中央値は600万円以上〜700万円未満という結果でした。

開業社労士に比べると勤務社労士の方が平均的に年収が高い結果となりました。

独立開業をする場合は、収入は青天井ですが、安定はしていないので、どうしても差が生まれてしまいます。

それに比べて勤務社労士は、収入が安定している分、相対的に年収が高いということですね。

勤務社労士の年収実態、仕事内容まとめ

以上、いかがだったでしょか。

平均で見ると開業社労士よりも勤務社労士の方が年収が高いというのが開業社労士の厳しい実情を表しているような気がします。

しかし、業務の割合を見ると勤務社労士は、社労士としての業務よりもサラリーマンとしての業務が過半数を超えているということで、社労士資格を活かすという意味では開業社労士の方が優位であると感じました。

この記事が開業社労士を目指している方、もしくはこれから社労士試験の受験を検討されている方の参考になればとても嬉しいです。