司法書士最終関門の口述試験について解説

みなさん、こんにちは!

司法書士試験というのは筆記試験だけではないことを知っていますか?

司法書士試験は、「筆記試験」に合格した後に「口述試験」という試験が待ち構えているのです。

この口述試験は、行政書士や社労士の試験にはない司法書士試験特有の試験ですが、だからこそ詳しくない人が多いです。

このページでは、

「そもそも口述試験とはどんな試験なのか?」

というところから、

「口述試験合格の仕方は?」

というところまで解説していきたいと思います。

ぜひ、最後までお付き合いください。

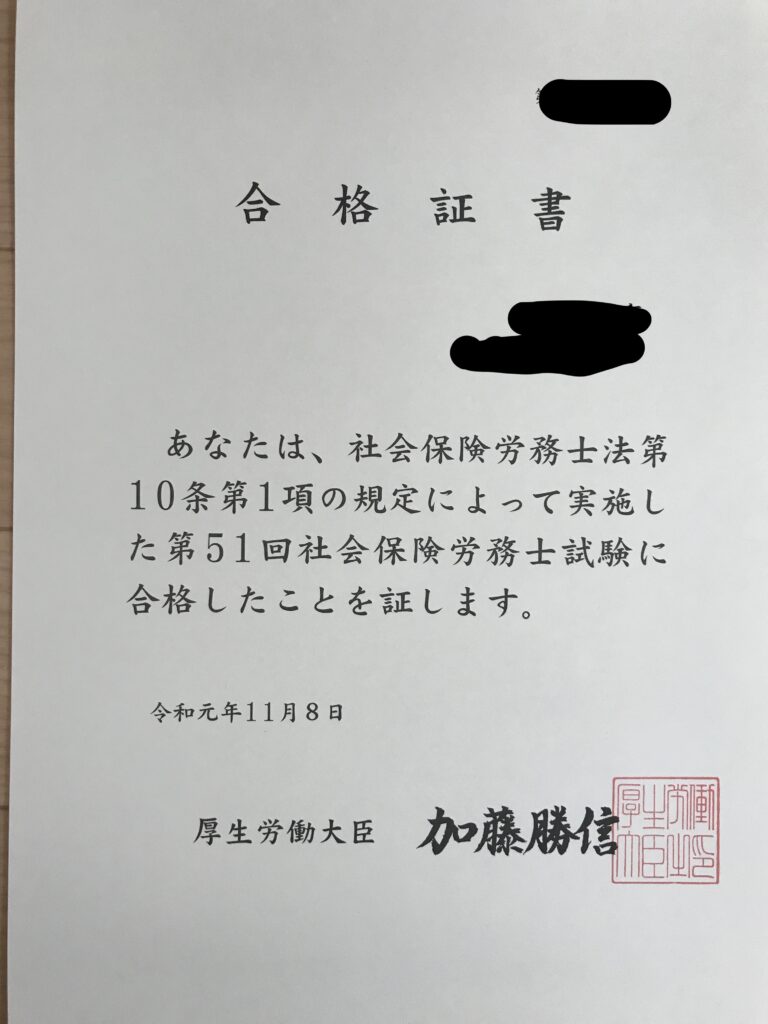

この記事の信頼性

ひのブログ司法書士部門執筆者:ひの(社会保険労務士、FP2級資格保有者)

僕はひのと言います。

3度の社労士試験受験、2年半の試験勉強を経て令和元年度社労士試験で合格しました。

長きにわたる士業の受験勉強を経験し、試験で抑えるべきツボと、必要な対策は理解しています。

自身の経験の良かったなと思うところと後悔したところなどを踏まえて解説させていただきます。

司法書士試験の口述試験については、徹底的なリサーチを行ない、体験談をもとに情報提供させていただきます。

司法書士部門の記事については、法律専門家監修済み。

司法書士試験口述試験の概要

まずは、口述試験の概要についてご説明します。

・日程

・受験対象者

・試験形式

・試験科目

・その他の特徴

これらに分けて見ていきます。

司法書士口述試験の日程

口述試験は、例年10月の中旬~下旬ごろに実施されます。

筆記試験の合格発表が10月初旬であることから、筆記試験に合格したからといって浮かれていてはいけません。

また日程の特徴として、平日に実施されることが多いです。

社会人の方は、早めにチェックしてあらかじめ準備(休暇の取得など)をしておきましょう。

筆記試験と同じく、午前と午後の部に分かれますが、どちらに当たるかは 筆記試験合格者のみに送られる 受験票にしか書かれていません。

司法書士口述試験の受験対象者

口述試験を受けることができるのは、筆記試験に合格した人だけです。

「司法書士試験」全体で見た時の最終合格発表は、筆記試験の合格発表日ではなく、口述試験の合格発表日になるわけです。

ちなみに口述試験の合格発表日は11月初旬です。

割とすぐに合格発表されるのが特徴です。

司法書士口述試験の試験形式

それでは、気になる試験形式についてみていきます。

口述試験の形式は、「面接形式」です。

試験官は2名です。

試験時間はだいたい15分間で、その間に2名の試験官が1人の受験生にいくつかの質問をしていくという形式になります。

15分間は少し長いと感じるかもしれませんが、緊張した中で論理的な説明をし続ける試験なので、実際に受けてみると一瞬です。

司法書士口述試験の試験科目

口述試験ではどのようなことが問われるのでしょうか?

試験科目はあらかじめ、明確に決まっています。

・不動産登記法

・商業登記法

・司法書士法

不動産登記法と商業登記法は筆記試験の記述式でも出題される重要科目です。

イメージとしては、筆記試験では紙に文章を書いて答える形式だったのが、それをそのまま口頭で説明する形に変化した試験、それが口述試験です!!

口述試験の難しさはここです。筆記試験では考える時間がありましたが、口述試験ではそんな時間はなく、即答で明快な論理を説明する必要があります。

具体的にはどんなふうな質問をされるのかな?

司法書士試験の口述試験では、例えばこんなふうな質問されます。

一問一答形式の場合もありますが、質問の答えが次の質問につながる、いわゆる「誘導質問型のやりとり」が多いのが特徴です。

とはいえ、明確に答えがある質問をしてくれることが多いので、対策をすれば確実に合格できます。

正しく答えられたら試験官がそれっぽく頷いてくれたり、受験生が答えやすいよう助け舟を出してくれたりと、受験生に寄り添った試験です!

司法書士口述試験 その他特徴

最後に口述試験の細かい特徴についてご説明します。

口述試験は、服装について特に指定はありません。

ですが「面接形式」ですので印象をよくするためにも、あまりにラフすぎる服装は避けましょう。

持ち物は受験票と筆記用具があれば十分です。

そして何よりの特徴は、筆記試験免除制度というのがあることです。

仮に今年の口述試験に不合格でも、筆記試験に合格していれば、翌年の試験は口述試験だけ受験すればいいのです。

今年がダメでも来年再トライできるので、精神的に少しラクに受けられますね。

最後に、試験開始前30分前には会場に到着しておくことだけは厳守してください。

そうでないと、試験を受けさせてくれないからです。

時間に余裕を持って会場へ行くようにしてください。

司法書士口述試験の難易度や合格率

口述試験の合格率と対策方法について解説していきます。

まずいきなりですが、口述試験の合格率は、「ほぼ100%」です。

まじっすか!?

公式に発表されてはいないので詳しい数字は分かりませんが、予備校界でも一般的にも「ほぼ100%」というこの数字は当然のこととして認知されています。

ほぼ100%であることには、いくつか理由があります。

まず、出題科目が筆記試験と被っているという理由です。

口述試験の出題科目ですが、

・不動産登記法

・商業登記法

・司法書士法

の3つで、不動産登記法と商業登記法は筆記試験の記述式でも出題されます。

なので、筆記試験に合格する力のある人は口述試験でもしっかり答えることができてしまうからです。

もう一つの理由は、口述試験の実施目的にあります。

口述試験は「実務官としての知識の最終確認」としての性格を持っています。

でも、実は筆記試験でそれはほぼ確認できているのです。

つまり、口述試験は儀礼的な役割を持っているということです。

よっぽど対策をサボらない限り合格できるので、緊張せずリラックスして本番に臨みましょう。

司法書士口述試験の対策

では、どのような対策をすればいいのでしょうか?

正直言って、コレといった対策方法は特にありません。(すみません)

筆記試験と同じように、確実に知識を定着させるよう日々の勉強を継続してください。

強いていうなら、声に出す練習をしておきましょう。

みなさんが思っている以上に、「書く」ことと「言う」ことは違うと思います。

声に出して問題に答えてみる練習をすることで、本番でも落ち着いて対応できることでしょう。

ほぼ100%合格できます。落ち着いて、本番に望んでください!

司法書士口述試験まとめ

司法書士試験の口述試験についてご説明しました。

・15分間の面接形式で実施される

・筆記試験の記述式と出題科目が被っている

・ほぼ100%合格できる

・声を出して練習することが大切

これらを実践すれば、栄光の司法書士バッジが手に入るところまで来ています。

あと、もう少し一緒に頑張りましょう!