難易度、勉強方法は?司法書士試験を解説

こんにちは!

司法書士になるためには司法書士試験に合格することが必須になってきます。

司法書士試験について、みなさんはどんなイメージ、知識を持っていますか?

このようにさまざまだと思います。

この記事では、みなさんの司法書士試験に対する「ぼんやりとしたイメージ」を「確かな知識」にすべく、司法書士試験について徹底的に解説していきます!

この記事を読めば、

そもそも司法書士試験についてあまり知らないからどんな勉強をしていいかわからない。どんな勉強をどれくらいすればいいの!

こんな状態から、

司法書士試験について理解した!あとは合格に向けてひたすら勉強を頑張るだけよ!

を目指せたらと思います。

ぜひ、最後までお付き合いください。

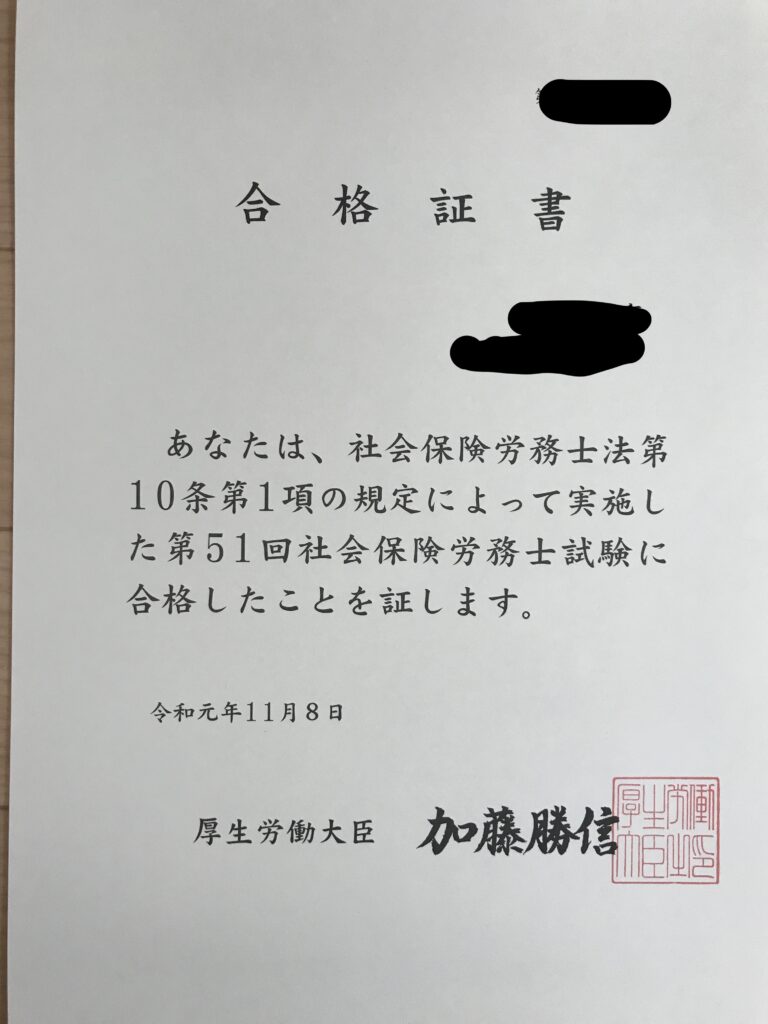

この記事の信頼性

ひのブログ司法書士部門執筆者:ひの(社会保険労務士、FP2級資格保有者)

僕はひのと言います。

3度の社労士試験受験、2年半の試験勉強を経て令和元年度社労士試験で合格しました。

長きにわたる士業の受験勉強を経験し、試験で抑えるべきツボと、必要な対策は理解しています。

司法書士試験についてどういった試験なのかを見ながら試験の全容を解明していきたいと思います。

司法書士部門の記事については、法律専門家監修済み。

司法書士試験の概要

司法書士試験の基本情報について解説していきます。

司法書士試験 日程

司法書士試験の筆記試験は年に1回実施されます。

日程:7月の第1日曜日

午前の部と午後の部に分かれており、ほぼ一日中試験を受けます。

試験本番のためにも、普段から長時間勉強することになれておくことが大切です!

そして、筆記試験の合格者を対象とした「口述試験」というものが実施されます。

口述試験日程:10月の中旬から下旬に実施

司法書士試験 申込方法

1つ注意点があります。

それは、

「司法書士試験の申込期間はきわめてに短い」

ということです。

例年5月初旬頃から申込期間が始まりますが、5月中旬には終了してしまうので、

わずか10日間ほどしかありません。

申込方法は、2つあります。

①全国の法務局の窓口で直接願書を入手・提出する

②郵送で願書を入手・提出する

法務局の窓口で提出する方は、窓口の空いている時間等に注意して、余裕を持って願書を入手・提出するようにしてください。

お近くに法務局がある方は直接持ち込みも検討してください!

ちなみに、受験料は8,000円です。

司法書士試験 受験資格

司法書士試験に受験資格はありません。

極端な話、中学生や定年を超えたおじいちゃんやおばあちゃんでも、合格するまで「何度でも」受けることができます。

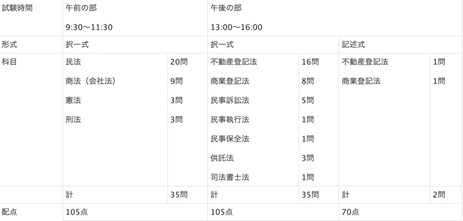

司法書士試験 出題科目(形式)・配点

司法書士試験は、出題科目や配点、問題数など、いろいろと複雑です。

しかも、試験は午前の部と午後の部で分かれており、それも司法書士試験の情報を複雑にしている要因の一つです。

それらの情報をわかりやすく整理した表があるので、コチラをご覧ください。

科目数が多いですよね…。しかし、出題数や配点に応じて勉強量は異なります。配点の大きい択一式の科目、特に民法や不動産登記法を重点的に勉強する必要があります。

司法書士試験 合格基準

まず、第一関門の筆記試験の合格基準について解説します。

前提として、司法書士試験の評価方法は「相対評価」です。

常に明確な合格基準が設定される「絶対評価」の行政書士試験などとは異なります。

また、相対評価の基準は、3つあります。

それは以下の3つです。

・午前の部(択一式)

・午後の部(択一式)

・午後の部(記述式)

これら3つ全てにおいて、相対評価された上で、合否が判定されます。

例えば、総合では圧倒的な点数を取れていたとしても、記述式の点数が極端に低くて基準点を満たすことができなければ、不合格になります。つまり、司法書士試験は、色んな科目を満遍なく、バランスよく得点することが大切になる試験です。

第2関門の「口述試験」については、合格基準等は発表されていません。

しかし、司法書士試験の口述試験の合格率は、

ほぼ100%の試験です。

筆記試験を突破するほどの実力がある人なら、聞かれたことに対して真正面から答えることが出来れば合格できます。

司法試験 合格発表

7月に実施される筆記試験の合格発表は、

9月末から10月初旬に行われます。

口述試験が10月中旬に行われることを考えると、口述試験対策は慌ただしくなりそうですね。

口述試験の合格発表、つまり司法書士試験の最終合格発表は、

11月初旬です。

ここからは、難易度や合格率、対策方法などについて解説していきます!

司法書士試験本当の合格率と難易度!勉強時間は?

ここでは、司法書士試験の難易度について解説していきます。

司法書士試験 合格率

士業試験の難易度を語る上で、合格率は欠かせません。

ズバリ、司法書士試験の合格率は、3~4%です。

え!?そんなに低いの!?その合格率なら一生懸命勉強しても意味ないんじゃないの…?難関大学の法学部出身者くらいしか合格できないのかな

そこまで心配する必要はありません。ろくな勉強もしてないのにとりあえず受験している人や、練習として受験する人、資格浪人前提で受験する人などもたくさんいるので、実質的な合格率はもっと高いと思います!

そのような人を除くと・・・

僕が考えている司法書士の合格率は10%前後

くらいかと思っています。

しかし、超難関国家資格であることには変わりありません。

しっかり対策をしたうえで試験に臨めば合格が見えてきます。

他士業と比較した司法書士の難易度

では司法書士試験の難易度を具体的に知るために、他の士業試験と比較してみましょう。

以下に他の代表的な士業の合格率を載せてみます。

・弁理士:7~8%

・税理士:15~20%

・社労士:5~10%

・行政書士:約10%

・弁護士(司法試験予備試験):3~4%

こうしてみると、司法書士試験は司法試験予備試験と並ぶほどの難易度の高い試験だということがわかります。

司法書士試験は、他の士業試験と比較しても、かなり難易度の高い方です。

司法書士試験 合格に必要な勉強時間は?

司法書士試験は超難関試験だということが分かってきました。

では、司法書士試験に合格するには、どれくらい勉強時間を確保する必要があるのでしょうか?

一般的には、司法書士試験に合格するために必要な勉強時間は「3000時間」だと言われています。というのも、司法書士試験は「科目全体を満遍なくできるようになる」ことが大切な試験なので、必然的に量をこなす勉強が必要不可欠になってくるからです。

では具体的に司法書士試験を攻略する方法について解説していきます!

司法書士試験の勉強方法を解説

司法書士試験に合格することなんてできるのかな…

対策方法があるなら教えて欲しい…!

司法書士試験の対策、それは、

司法書士試験勉強で通信講座をおすすめするメリットについては、

次のページを参考にしてみてください。

ここでは、独学勉強にも通信講座にも共通する、

「司法書士試験対策をする上で重要なポイント」

を紹介します。

それが以下の3つです。

・過去問を最大限に活用する

・試験本番から逆算して計画的に勉強する

・最初から100%理解しようとしない

過去問は、難しそうだし最終確認で使えばいいや。

こんなことを思いがちですが、

過去問は、最強の教材です。

・試験では何がどのような形で問われるのか?

・試験で重要だと考えられていることは何か?

・合格に必要な知識

試験の最終確認だけでなく、

・最初に過去問に目を通してゴールを意識する

・演習問題として普段の勉強から活用する

・時間を測って本番通りに解く練習をする

これらにも活用してみてください。過去問が試験のベンチマークになるはずです。

司法書士試験はとにかく科目が多い試験です。

重要な科目を優先的に多く勉強したりするなど、計画的に学習を進めることが大切です。

本番から逆算して月や週ごとに具体的な計画を立てることが理想ですが、その際は自分で立てた計画に固執しすぎないように注意しましょう!

法律は非常に難解で、一度に全てを理解するのは難しいです。なので、何度も繰り返し勉強することで定着させるという「積み上げ式の勉強」が大切です。ミルフィーユのように何重にも薄く積み上げて、最終的には厚い生地を作り上げていくイメージです!

司法書士の難易度、合格率まとめ

司法書士試験についてみてきました。

司法書士試験というターゲットの正体はある程度みえてきたかと思います。

ターゲットはなかなかの強者ですが、ターゲットに向かって確実に合格するための準備をしていきましょう。

ひとつひとつ積み上げていきながら、司法書士試験一緒に頑張っていきましょう!