宅建士になるためのロードマップをゼロから解説

このページでは、宅地建物取引士(通称:宅建士)になるための具体的なステップを解説いたします。

「宅建士とはなに?」

といった方が分かりやすいようにしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。

この記事の信頼性

ひのブログ宅建士部門執筆者:小金井俊(宅建士、管理業務主任者資格保有者)

私は、2010年に宅建士試験に合格、2016年には類似資格である管理業務主任者試験に合格しました。

宅建士資格を活かし、2回の転職ののち、現在は大手不動産ディベロッパーに勤務しています。

宅建士試験に合格してから、「不動産のプロ」として、転職による年収アップや、私生活で不動産に関する相談を持ち掛けられることが多くなりました。

宅建士は人生を変える資格です!

ひのブログでは

・初めて宅建士を知った方でも

・できる限りわかりやすく

・宅建士の魅力や試験合格の方法までを紹介していきます

また、ネット上などでよく話題になる

・宅建士試験の勉強時間はどのくらいか

・宅建士試験は、簡単なのか

についても、全てこの記事で解決したいと思います。

宅建士に使用される専門用語についても、わかりやすく解説しています!

ぜひ最後までお付き合いください。

宅建士をおすすめする理由

私は、宅建士は「人生を変える資格」だと思っています。

それは、

誰からも必要とされる

からです。

宅建士の魅力

宅建士=不動産会社の就職に必要な資格

と、思われている方も多いのではないでしょうか。

確かに、宅建士の資格は不動産会社への就職にはとても有利です。

宅建士にならないと法律的にできないこともあり、重宝されることは間違いありません。

しかし、宅建士の魅力はそれだけではありません。

どの会社でもオフィス(不動産)をもっていて、どんな人でも基本的には住んでいる家(不動産)があります。

誰でも、不動産にかかわっているのです。以下、よくあるケースをご紹介します。

不動産屋から、今のオフィスから出ていけと言われた、どうしよう・・・

初めてのひとり暮らし、不動産屋に騙されているようで不安・・・

念願のマイホーム、住み始めてから問題が続出・・・どうしよう・・・

将来のために不動産投資をしよう!何をすればいいのかな

このようなことにも、宅建士の資格と知識を持っていれば、適切なアドバイスをすることができます。

もちろん、自分の身やお金を守ることにも役に立ちます。

不動産の知識がない人をだましてお金を取ったり、不当な要求をしてくるような、悪徳不動産会社が多くいることが社会問題になっています。

【土地・建物・設備についての相談件数】

| 相談年度 | 相談件数 |

| 2016年 | 26,372 |

| 2017年 | 26,562 |

| 2018年 | 26,783 |

| 2019年 | 24,870 |

| 2020年 | 22,580 |

他の行政機関への相談件数や、相談せず泣き寝入りしたものも含めると、不動産によるトラブルはもっと多いと想像できます。

不動産の知識は問題が発生したとき、はじめて必要と感じるものです。

あなたの身近にいる方が困ったとき、「不動産のプロ」として、救いの手を差しのべてあげましょう。

宅建士はそんな身近な資格です。

宅建士になると、何ができる?

宅建士になると、何ができるのでしょうか。

宅建士にしかできないこと(※法律で義務付けされている)

・不動産の重要事項説明

~重要事項説明とは~

不動産の取引は、専門的で複雑なものが多いので、「不動産のプロ」である宅建士が、

双方が納得してから契約するよう、契約の前に説明をすることが必要になります。

・契約書に宅建士の記名押印

宅建士の知識があればできること

・契約の問題点、片方に有利になっていないか

・不動産トラブルの防止、適切な対応

不動産取引の重要事項説明や記名押印は、宅建士のみができることから、不動産会社にとって宅建士がいかに必要とされているかおわかりいただけると思います。

不動産会社以外では、金融機関や証券関係も不動産を取り扱うことが多いため、就職や転職に有利になります。

また、全ての企業がなんらかの形で不動産にかかわっていますので、どの会社でも総務部署や法務部署などで、宅建士の知識は活かせます。

会社に1人は、宅建士が欲しい!

宅建士試験ってどんな内容?

宅建士になるためには、宅建士試験に合格しなければなりません。

試験の内容について、以下に基本情報を記載します。

| 概要 | 内容 |

| 日程 | 毎年1回、10月の第3日曜日 |

| 出題科目 | ・土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 ・土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 ・土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 ・宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 ・宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 ・宅地及び建物の価格の評定に関すること。 ・宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |

| 試験形式 | 50問・四肢択一式によるマークシート形式 |

| 試験時間 | 午後1時~午後3時(2時間) |

| 合格点 | 毎年異なり、直近10年では32点~38点 (2020年度試験:38点) |

| 合格率 | 毎年異なり、直近10年では15%~17% (2020年度試験:16.8%) |

4択のうち1つを選ぶので、勉強しやすい!

また満点を目指す必要がないので、試験の戦略がとても大事です。

例えば、「宅地及び建物についての税に関する法令に関すること」の分野は、出題範囲がとてつもなく広いのに、なんと50問中3問しか出題されません。

不得意分野は、思い切って勉強しないのもありですね

一方、「宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること」は、出題範囲がそこまで広くないのに、50問中20問も出題されます。

ここが不得意だと、正直合格が難しいです。

自分なりの戦略をたてて、試験に挑戦しましょう。

宅建士試験の特徴

宅建士の一番の特徴は、なんといっても受験資格がなく、だれでも受験が可能なことです。

年齢、学歴などにかかわらず、だれでも受験することができます。

宅建士試験合格者の最年少は12歳の小学生、最年長はなんと90歳の方!

合格率が毎年10%台と低いので、「とんでもなく難しいのでは・・・」と思われる方も多いのではないでしょうか。

確かに、宅建士試験は難しいです。

しかし、誰でも受けられるため、あまり勉強せずに本番をむかえる「とりあえず受験組」も多くなります。

筆者も、学生時代に「とりあえず受験」をして、落ちた経験があります・・・

しっかり対策してきた方のみの合格率でいうと、もう少し高くなると想定できますね。

宅建士試験の勉強ってどうやったらいいの?

宅建士試験の勉強を始めようと思ったら、どのようにすればよいのでしょうか。

具体的な勉強方法を解説していきます。

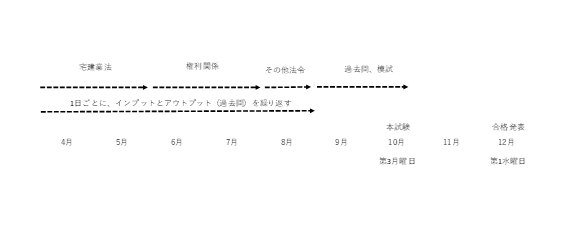

宅建士試験の勉強スケジュール

宅建士試験の勉強は、以下のようなスケジュールで行うとよいでしょう。

【4月、5月前半】

宅建業法について

【5月後半、6月、7月】

権利関係について

【8月】

その他法令について

【9月、10月】

過去問、模試

※1日ごとにインプットとアウトプット(過去問)を繰り返す

インプットとアウトプットを、とにかくひたすら繰り返すことがコツです。

1つ何かを覚えるごとに、過去の問題を解いていくようにしましょう。

宅建士の難易度、必要な勉強時間

宅建士試験は、どのくらい難しいのでしょうか。

私が思う宅建士の難易度は、

法律の知識が全くない一般的なサラリーマンが、半年間一生懸命勉強して合格レベルに達する程度

と考えます。

私が以前勤務していた会社に、不動産完全未経験の方が中途入社されました。

理系の大学出身で、法律の知識は全くなかったようです。その方は、4月に入社してから10月の試験まで一生懸命勉強され、見事1発合格をされていました!

仕事をしながらでも、頑張れば半年で合格を目指せます!

宅建士試験の対策方法!独学か通信講座受講か!

具体的にどのように勉強をしたらよいのでしょうか。

宅建士試験対策には、主に以下の3つがあります。

- 独学

- 通信講座

- 通学講座

通学は高額な上、スケジュール上通勤との両立がむずかしい方が多く、コロナ禍で通学講座自体も減ってきていますので、このブログで独学と通信講座に絞って比較検討していきます。

独学

独学のメリット・デメリットは以下のとおりです。

宅建士試験は、国家試験の中で受験者数が一番多いこともあり、市販のテキストの種類が他資格と比較して多いです。

そのため、各出版社は購入してもらえるように改良をかさねており、どの参考書もとてもわかりやすくなっています。

また、宅建士試験の勉強方法は、インプットとアウトプット(過去問題集)が王道となっていますので、購入するのはテキストと過去問題集の2冊で十分です。

試験直前に模試を申し込んだ場合でも、トータルで1万円前後におさえることができます。

私のおすすめは、「らくらく宅建塾シリーズ」です。

・数ある参考書の中を生き抜いてきたロングセラーシリーズ

・挿絵が多く、絵で理解ができる

・暗記ものが面白い語呂で書かれていて、覚えやすい

注意点は、メルカリで過去のテキストが販売されておりますが、1年以上前のテキストですと法改正が反映されてない可能性があります。

かならず、最新のテキスト(2022年試験用、2021年度法改正対応済)を購入するようにしましょう。

通信講座受講

通信講座のメリット・デメリットは以下のとおりです。

通信講座の場合は、各通信講座を開講している会社に申し込んで教材を一式手に入れてから勉強を開始することとなります。

通信講座の相場としては、

3〜15万程度と他の資格と比較しても幅が広いことが特徴です。 各通信講座で特色があります。

宅建士試験合格後はどんな未来か

宅建士試験に合格した後は、どのような未来がまっているのでしょうか。

楽しい将来を想像しながら、勉強のモチベーションを保っていきましょう。

不動産会社勤務の場合

【活躍の場】

営業・契約管理部門など全般にて活躍できる。

【年収】

会社による(営業は成績によって給料が変動する場合が多いので、より高い年収を望める)

【手当】

会社によって資格手当あり(取得しているだけで月数千円~数万円の資格手当がある会社が多い)

【メリット】

就職・転職にとても有利

不動産会社以外に勤務の場合

【活躍の場】

総務部・法務部など

【年収】

会社による

【手当】

会社によって資格手当あり

【メリット】

就職・転職にとても有利

私生活

【活躍の場】

不動産に関わること全般、副業などができる

【年収】

宅建士としての報酬はなし

【メリット】

私生活のトラブル回避、副業で不動産営業やコンサルティング、不動産記事のライターとして活躍も可能

宅建士試験は簡単なのか

インターネットや合格者の話などで、「宅建士試験は簡単だ」と言われていることをよく耳にします。

宅建試験の難易度を調べた事がある方は、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

結論を言うと、宅建試験は難しいです。

そもそも、簡単か難しいかは、人の感覚によってちがいます。

それでも私が難しいと断言できる理由は、宅建士試験には以下の特徴があるからです。

・国家資格

・資格を持っていないとできない「独占業務」がある

・合格率が毎年10%台

この特徴を見ると簡単なはずがありません。

簡単だと言っている人は、

・難しい試験に合格したのに、簡単だなんてすごい!と思われたい

・試験に落ちた腹いせ

のどちらかでしょう。

と言っている僕も、合格したときにうれしくて調子にのってしまい、友人に「宅建なんて簡単だよ」と言ってしまった事があります・・・反省。

簡単だと言っている人の気持ちはわかります。

宅建士に挑戦する皆様へ

何かを始めることに、早いも遅いもありません。

資格の勉強は、疲れるし時間もかかりますが、何かに挑戦することは、

今振り返ってみると楽しかったな

と心から思います。

何かをはじめるタイミングは、人生で一番若い今日しかありません。

この記事を読んで、チャレンジしようと思っていただけたら、こんなにうれしいことはありません。