こんにちは、ひのです。

当サイトでは、社労士資格の取得を推奨しています。

関連記事:社労士資格を取れば人生が変わります!現役社労士が理由を解説!

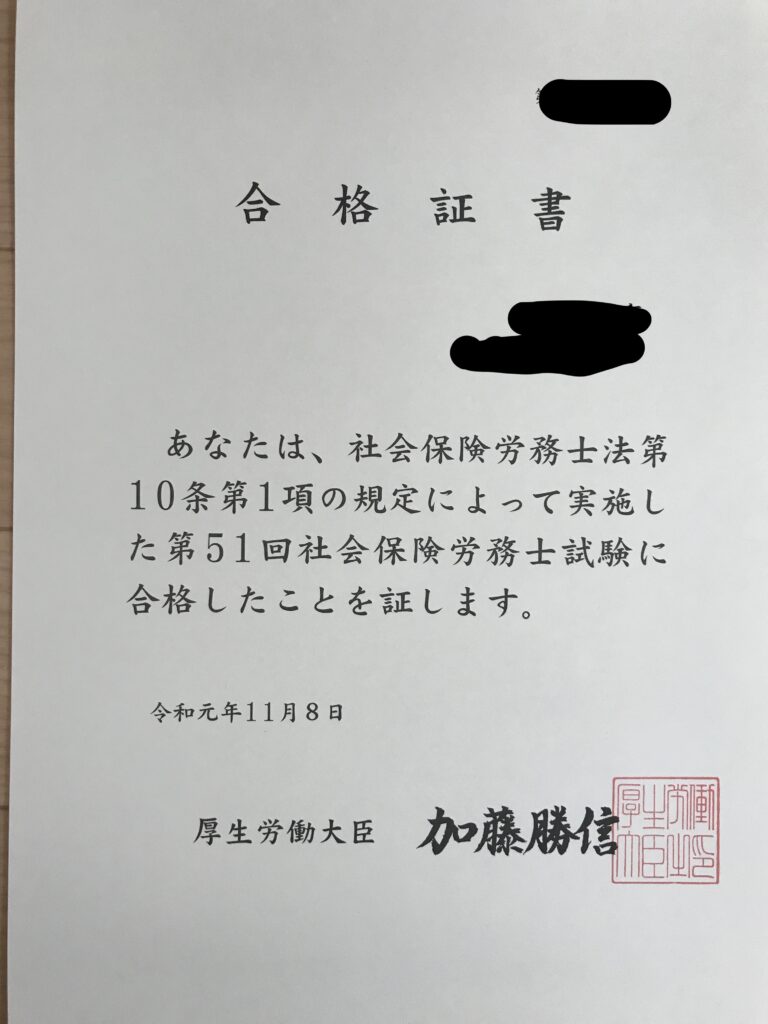

私は、令和元年度社会保険労務士試験に合格しました。

現在は企業で総務として給与計算や社会保険事務を主に行っています。

みなさんが社会保険労務士試験を必死に頑張って勉強をしようと思ったとき、

社会保険労務士試験に合格!

となった後、具体的にどのような仕事をしていくのかは、資格勉強をする前に必ず知っておきたい情報ですよね。

この記事では、

社会保険労務士に興味があるけど、社労士資格をとった後はどういう仕事につくのだろうか?

という疑問をお持ちの方にに向けて「徹底的に分かりやすく」書きたいと思います。

これから社労士の勉強を始められる方は、下記のページも参考にしてください。

この記事の信頼性

私は妻1人(当たり前)・娘1人(現在3歳)を持つ3人家族の夫兼父の30代会社員「ひの」といいます。

どちらかというと技術色の強い業種のサラリーマンです。

そんな私ですが、いろんな経緯を経て「令和元年度社会保険労務士試験」に合格することができました。

現在は同じ会社の総務部門で社会保険労務士試験合格者として勤務しています(勤務社労士ではない)。

今は社会保険労務士試験の勉強で培った知識を活かして日々業務に邁進しているところです。

社労士資格取得後の活かし方とキャリア

社労士資格を取得した後、資格を生かす方法は主に2つに分けられます。

それは、

・夢の一国一城の主となる「独立開業」

・企業に勤務し社内社労士として会社を支える「勤務社労士」

です。

これら2つの大きな違いは、「他人の依頼を受けられるか否か」です。

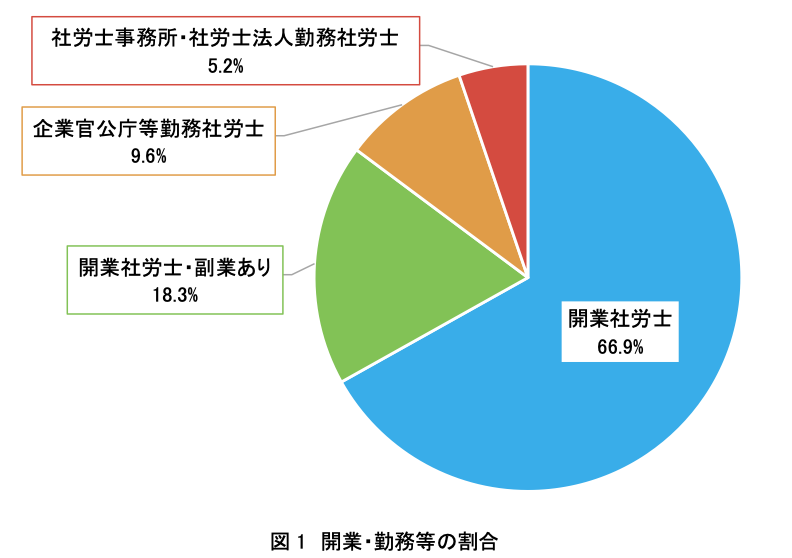

ちなみに、ある大学の2018年の調査によると、独立開業社労士と勤務社労士の割合は85%以上が独立開業の社労士という結果だったようです。

ここまで、開業社労士の比率が高いと少し驚きですね。

もう少し詳しく見ていきましょう。

①社労士資格取得後、独立開業

独立開業を行った社労士は自分の事務所を構えることになります。

例えば、ひの社労士事務所など

そして報酬を受け取り、各企業の社会保険労務関係の顧問や手続代行などを行うことができるのです。

例えば、100人規模の企業の顧問契約は月額136,500円、働くためのルールである就業規則の作成は210,000円などの報酬で業務を行います。

【社労士報酬基準】

⇒ http://www.actv.ne.jp/~kamu1182/page012.html

参考までに2003年まで公表されていた社会保険労務士の報酬基準をリンクで貼っておきます。

廃止された現在も概ねこの金額を基準に定められているようです。

ですので、営業さえうまく行えば、どの企業の依頼も受けることができます。

その代わり、営業がうまくいかなければ誰からも仕事がもらえず、収入なしなんてこともあり得ます。

まさに一国一城の主、自分の能力次第では収入は1000万超えも夢ではなく、逆に0なんてこともあります。

②社労士資格取得後、勤務社労士として働く

勤務社労士は、独立開業の社労士とは違い他人の依頼を受けることができません。

できる仕事は、自分が勤務している会社の事務のみです。

それじゃあ社労士取る前と後で何も変わらないじゃん!

と思うかもしれませんが、勤務社労士として考えられる良い点はいくつか考えられます。

ちなみに、3つ目の添付書類を省略する際には提出書類にこの印鑑を押すようです。安いですね。(笑)

給与に関しては、開業している社労士よりも安定しているというところもありますが、

逆に言えば、どれだけ頑張っても給与の上がり幅は一定だということになります。

社労士資格取得後、どちらが自分に向いているか

上記の割合の調査のとおり、社労士の資格を取得した人は概ね開業している人が多いようですが、

開業にはサラリーマンでは決して稼げないほどの収入を得る可能性がある一方で、当然廃業のリスクが伴います。

また、他の士業である行政書士や、司法書士などはどちらかというと開業向きの資格であり、勤務型という選択肢はなかなかありません。

社労士には勤務社労士という活かし方があります。

そこは、自分の能力や家族状況に応じて選択することとなりますが、こういう選択肢を持つことができるというのも社労士の資格のメリットではないかと思います。

社労士資格取得後の活かし方、キャリアまとめ

社労士の資格を取った後の仕事はどのようなものがあるかということで記事を書いてきましたが、まとめとしては、

・開業型と勤務型の2つの働き方がある

・開業型は、能力次第では収入が跳ね上がるが当然リスクも伴う

・勤務型は、安定的な収入であるが、急激な収入増は見込めない

・社労士は開業・勤務の2つの選択肢を取れる柔軟な資格である

ということになります。

ぜひ、みなさんも社労士という資格に興味を持っていただければとても嬉しく思います。

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

なお、社労士については当サイトでは通信講座の利用が一番の近道であると考えています。

これから社労士の勉強を始められる方は、是非下のページをご覧ください。

現役社労士の私が、通信講座について徹底レビューと比較をしています。