こんにちは。ひのです。

社労士と行政書士に興味がある方や、どちらを勉強しようか迷っている方。

両資格は、難関国家資格の中でもよく話題に挙げられる資格です。

これから資格の勉強に挑戦したいけど、迷っている向けに下記項目についてどっちがおすすめかを解説していきたいと思います。

ぜひ、社労士と行政書士の両資格を検討されている方は参考にして下さい。

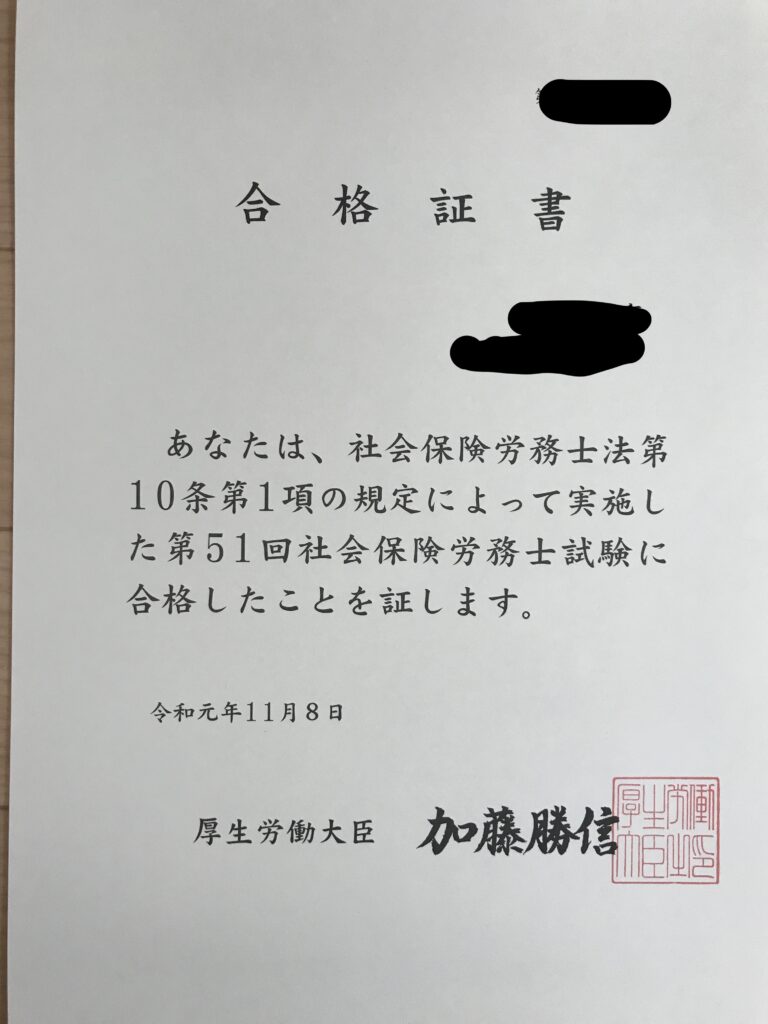

この記事の信頼性

私は令和元年度社労士試験に合格しました。

合格までに3回の受験と、通信講座を利用しての2年半の勉強期間を経ています。

私自身、社労士と行政書士をどちらを勉強するか迷ったクチなので、リアルな意見をお伝えできればと思っています。

その経験を踏まえてお答えさせていただきます。

就職に有利なのは「社労士」「行政書士」どっち?

結論からいうと「社労士」の方が就職に有利です。

行政書士といえば、求人の少なさに象徴される通り、就職には不向きな資格であると言わざるを得ません。

社労士のような「勤務」の登録区分がなく、業務の性質としても民間企業への行政書士としての就職はイメージしづらいと思います。

社労士は会社の人事・総務系の担当者であれば、業務内に社会保険手続きなど社労士が行う業務が含まれていることがあります。

しかも社労士試験の試験範囲は労働法や社会保険制度など企業の人事担当者であれば知っておいて損はないものばかりで構成されています。

社労士資格を取得することにより、勉強した知識を実務に使うことができ、更に正確な手続きを行うことができます。

社労士が行う業務の一部として次のようなものがあります。

【社労士の業務】

• 従業員の入退社で発生する社会保険の手続き

• 従業員の休職で発生する社会保険の手続き

• 就業規則の作成

• 雇用契約書の作成など

会社にもよりますが、社労士資格を推奨している会社や、資格取得後も資格手当が付与されるなど、人事総務系の業務に従事されている方は、取得しておいて損はない資格です。

もちろん、転職にも「社労士」の資格は歓迎され、「勤務社労士」という道もあります。

一方、行政書士行政書士は独立型の資格。

企業に勤めることはほぼありません。求人も少ないのが現状です。

しかし、法律用語などに馴染みがあるということで企業の法務や総務などで一目置かれ、就職や転職時に難関資格を所有しているという信頼や安心感などのアピールになります。

行政書士の資格を取得していれば、

この人は行政書士の資格を取得できるくらい優秀な人だ

という面でプラスに働くでしょう。

行政書士が行う業務の一部として下記があります。

【行政書士の業務】

• 飲食店を開業する場合→保健所に営業許可申請

• 中古品の売買を行う場合→警察署に古物商許可申請

• 建設業を営む場合→都道府県に建設業許可申請

• 外国人在留資格

• 遺言・相続

• 風俗営業

• 著作権

最近では創業時の融資の相談や補助金の申請の支援なども多くなっています。

※助成金については、厚生労働省の助成金は社労士、それ以外は行政書士になります。

独立に有利なのは「社労士」「行政書士」どっち?

将来、独立を考えていらっしゃる方もいると思います。

社労士の資格を持っていれば、フリーランスや独立開業も可能となります。

社労士になるためには、社労士試験に合格した後に社労士登録することが必要ですが、登録には試験合格だけでなく、2年間の実務経験も必要になります。

仮に経験が浅く、実務経験がないなら、社労士会連合会主催の「事務指定講習」を受ければ実務経験に代えられます。

開業社労士の業務は主に1号2号業務といわれる「書類作成提出代行・事務代理・帳簿書類作成」を中心に請け負うことが多いです。

手続き業務だけではなく、フリーランスとして人事コンサルティングやライター、講師など社労士のスキルを活かして活躍することもできます。

一方、行政書士の場合ですが、企業の求人は少なく、独立型の資格です。独立するための資格であるともいえます。

行政書士の業務範囲は非常に広く、社労士と比較して独占業務もない為、開業の際は「この分野が得意です」という専門分野を決めておいた方が良いでしょう。

いずれの資格も独立は可能ですが、

・社労士は主に法人相手

・行政書士は主に個人相手

というところも大きな違いです。

そのあたりも見極めながら、独立を考えましょう!

社労士と行政書士の両方取得してダブルライセンス

では、社労士と行政書士を両方とも取得したらどうでしょうか。

ダブルライセンスのメリットは、

まさにコレでしょう。

社労士業務は顧問契約が主流です。

顧問契約は継続的な収益の確保が見込めますが、高額の案件は期待できません。

その反面、毎月安定した収入を得ることができます。

行政書士業務は単発契約が主流です。

1回サービスを提供したら終わる為、その都度、顧客を獲得していかなければなりません。

社労士と行政書士のダブルライセンスだと高額案件かつ継続的な収益を見込めます。

社労士と行政書士の兼業は可能?

社労士と行政書士の兼業の主なメリットは、「会社設立からその後の労務管理」をワンストップで行えることです。

ダブルライセンスを活用することで、営業活動がしやすくなり、お客様側としては社労士、行政書士を検討する手間がなくなり、双方にメリットがあるといえます。

例えば・・・

①行政書士として会社設立時に必要な許認可申請や定款作成等の「登記」以外の業務を行い、

②社労士として会社設立時に必要な社会保険関係諸手続き、その後の雇用に伴う労働保険関係諸手続きや労務管理、助成金活用に携わることができます。

※登記は自分で行うことが原則です。司法書士などが登記の専門です。

このように、社労士と行政書士の兼業を行なうことで、1+1=2ではなく、3にも4にもすることができます。

ぜひ、ダブルライセンスの取得も考えてください!

社労士と行政書士、先に取得するならどっち?

社労士には受験資格があります。

受験資格がなければ試験を受けることができません。

「行政書士資格」を持っている人は、社労士の受験資格です。

受験資格には「学歴」「実務経験」「所定の試験に合格」という3つの要件があります。

社労士受験資格① 学歴

以下いずれかの学校を卒業していれば、受験資格をみたしません。

・大学

・短期大学

・高等専門学校(5年制)

最終学歴が高校卒業までの方は受験資格を満たしません。

受験資格を取得するために、先に行政書士資格の取得をお勧めします。

社労士受験資格② 実務経験

3年以上の実務経験があれば社労士の受験資格を得ることができます。実務経験があれば「学歴」「所定の試験の合格」要件を満たしていなくても受験できます。

・公務員として3年以上従事

・労働組合員として3年以上従事

・社労士、又は弁護士の補助者として3年以上従事

・労働社会保険諸法令に関する事務に3年以上従事

また、所定の国家試験に合格している方も社労士の受験資格が与えられます。

・司法試験予備試験に合格した者

・行政書士試験に合格した者等

・厚生労働大臣が認めた国家試験

社労士の受験資格がない方は先に「行政書士」資格を取ることをお勧めします。

また、すでに受験資格があり、現在人事系の業務に従事している方、もしくは興味のある方は「社労士」を目指すことをお勧めします。

理由は実務や転職にも大いに役立つためです。

参考までに両資格の合格率と勉強時間を比較してみましょう。

| 合格率 | 合格に必要な勉強時間 | |

| 社労士 | 約7% | 1,000時間 |

| 行政書士 | 約11% | 800時間 |

このことより、一般的には社労士の方がやや難しいという印象です。

また、法律系の国家資格を初めて受験する・自信がないならば、行政書士を受験することをおすすめしている有資格者の方は多いようです。

行政書士で取り扱う科目は、憲法や民法など比較的馴染みがある法律が出題されるので受験勉強に取り組みやすいという理由からです。

その他にも、宅建士と行政書士は相性が良いので、宅地建物取引士を既に取得している方は、行政書士は馴染みやすいともいえるでしょう。

社労士と行政書士、正直どっちがおすすめまとめ

「社労士」「行政書士」どちらも魅力的な資格ですよね。

ちなみに私は、受験資格を満たしていたため、「社労士」を勉強しました

インターネットの情報でも、就職にも独立にも有利だからという理由から「社労士」の方をおすすめしている方が多く見受けられます。

もし、どちらか迷っており、社労士の受験資格も満たしているようでしたら、

書店に行き実際にご自身の目で「社労士」「行政書士」の両資格の学習内容を実際に確認し、通信講座のサンプルをご自身で取り寄せて内容を確認したうえで、ご自分の興味のある方を勉強することをおすすめします。

資格を取るときに大事なことは合格後のことで知名度や難易度で決定するものではありません。

社労士と行政書士だと試験内容も業務内容も異なるため、あなたに合う方を選択してくださいね。