行政書士試験に一番効果的な勉強方法はコレ!

行政書士を本気で目指すみなさん、こんにちは!

今回は、行政書士を目指す上で避けて通ることのできない行政書士試験「対策」について、解説していきます。

行政書士試験勉強をするうえで、このような悩みを持たれているひと多いと思います!

行政書士について詳しく知らない人でも理解できるような、「とにかくわかりやすい」記事になっています!

行政書士試験の合格へ向けて、みなさんが何の迷いもなく勉強に突き進めるようサポートします。

ぜひ、最後までお付き合いください。

合格するための最短ルートは通信講座の受講です。おすすめはコチラをチェック!

関連記事:おすすめ行政書士通信講座を徹底比較!専門家が評判を解説!

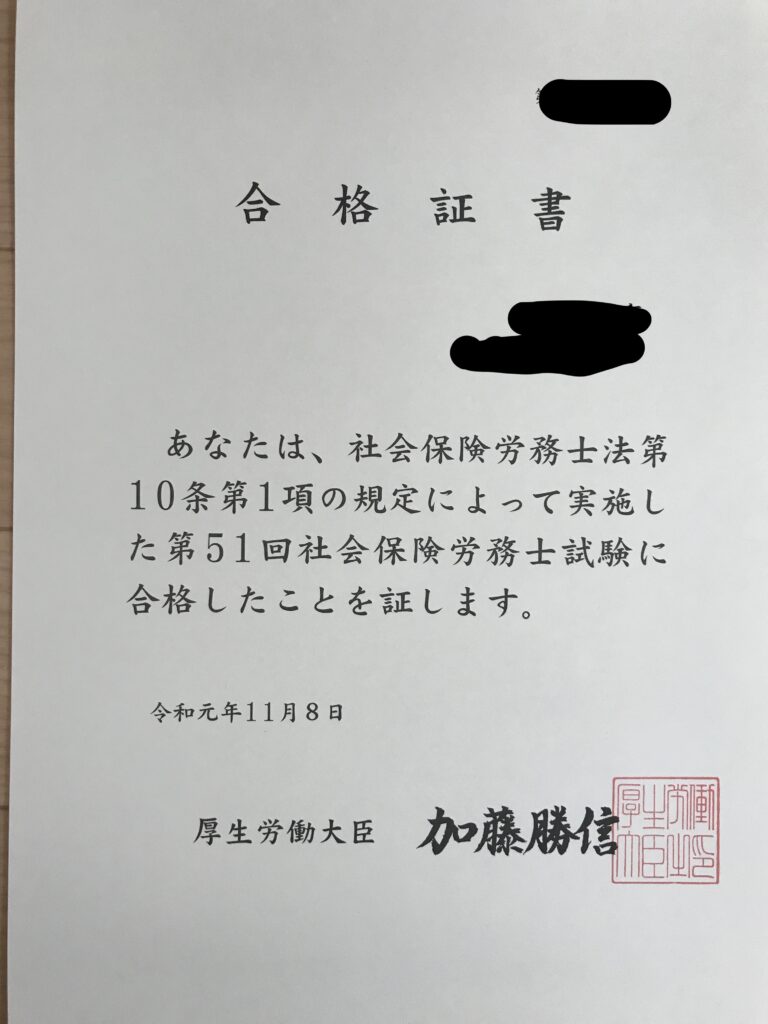

この記事の信頼性

僕はひのと言います。

3度の社労士試験受験、2年半の試験勉強を経て令和元年度社労士試験で合格しました。

長きにわたる士業の受験勉強を経験し、試験で抑えるべきツボと、必要な対策は理解しています。

自身の経験の良かったなと思うところと後悔したところなどを踏まえて解説させていただきます。

試験は特徴を知ったうえで合格点を目指すものです。満点を取る必要はありません。

僕が経験してきたことをもとに試験の対策方法についてお伝えできればと思います。

行政書士部門の記事については、法律専門家監修済み。

行政書士試験の特徴

行政書士試験に限らず、試験を攻略することは、その試験の特徴を知ることから始まります。

ここでは、行政書士試験の特徴を解説していくことで、みなさんに行政書士試験攻略のための第一歩を踏み出してほしいと思っています。

行政書士試験の特徴は、ざっくり言うと次の3つになります!

- 明確な‘’合格基準‘’がある

試験は絶対評価なので基準点さえ取れば誰でも合格出来ます。

- 頻出科目がはっきりしている

過去の試験傾向から出題傾向がはっきりしている試験です。

- 過去問が最強の教材になる

過去問をしっかり解いて本番に備えましょう。

行政書士試験は明確な合格基準がある

一つ目の特徴は、「明確な合格基準がある」ことです。

| 出題科目 | 出題数 | 合格基準点 |

| (法令科目) 基礎法学、憲法、行政法、民法、商法(会社法) | 46題 | 122/244 |

| (一般知識) 政治・経済・社会、文章理解、個人情報保護・情報通信 | 14題 | 24/56 |

| 合計 | 60題 | 180/300 |

「法令科目」と「一般知識」の両方で合格基準点を満たしたうえで6割以上を得点することができれば、合格できるということになります。

この基準点さえ超えていれば、他の人と比べた順位は関係ないのです。

試験勉強をするときは、「他の人と比べてできているか」ではなく、

「以前の自分と比べて成長しているか」

「合格基準点に近づいているか」

ということを意識することが大切になってきます!

行政書士試験は頻出科目がはっきりしている

行政書士に限らず、試験対策ではあることに気を配らなければならないことが多いです。

それは、広い出題範囲の中から本番ではどこがでるのかを最近の傾向から予測して、重点的に勉強することです。

しかし、これはとても大変なうえ、プロでないと予測がむずかしいのです。

行政書士試験では案外頻出科目がはっきりしているのが特徴です。

・ 「行政法」と「民法」が頻出であることがはっきりしている

・具体的には、大きく分けて8つある科目のうち、行政法は約37%、民法は約25%も得点比率を占めます。

シンプルに考えて言い換えれば、

「勉強する時間の半分以上をこのたったの2科目のために費やしてもいい」

ということになります。

1日2時間勉強するなら1時間は「行政法」or「民法」を勉強すれば良いのです。

これを理解しているだけで、勉強の効率は爆上がりです。

行政書士試験は過去問が最強の教材!

過去問なんて、最後の確認と力試しに使えばいいんだ。だから最後まで解かずにとっておいて、試験直前に一気にやることが大切なんだよ。

こう思っている人がいたら、今すぐ改めてください!

僕は、過去問は「最強の教材」だと思っています。

というのも、過去問には・・・

・試験でどんな問題が出るのか

・試験で重要と考えられていることは何か

・合格に必要な知識

これら全てが詰まっているのですから。

しかも、試験問題の中には、例年の問題をちょっとだけ変えただけの問題さえあります。

もはや過去問を重視しないことの方がおかしいですね。

試験勉強は過去問に始まり過去問に終わると言ってもいいでしょう!

過去問の具体的な使い方については、後ほど解説します。

行政書士の勉強法

ここからは、行政書士試験の具体的な勉強方法について解説していきます。

合格にできるだけ早く近づくためには、以下の3つのことをおさえておいてください。

- まずは行政書士全体をざっと学習する

- 行政書士は出題方式ごとに違った勉強方法がある

- 最強の教材、過去問の使い方

まずは行政書士全体をざっと学習する

行政書士など「法律」の勉強をしていると、遅かれ早かれ・・・

「どうしても理解出来ないこと」

が出てきます。自分で参考書やインターネットで調べても、講師に質問をしてもわからない難問があります。

しかし、そこで立ち止まっていては、ずっと先に進めません。

行政書士試験の勉強など、法律の勉強をするときはまず全体をざっと勉強することが大切です。

わからないところはどうするんだ!

ずっとわからないままなの!?

いいえ、大丈夫です。

ざっと全体を勉強して何度も繰り返すうち、最初はわからなかったことがだんだんとわかるようになってきます。

大切なのは、「繰り返すこと」です!

行政書士は出題形式ごとに違った勉強法がある

行政書士試験には、3つの出題方式があります。

「五肢択一方式」

「多肢選択方式」

「記述式」

の3つです。

そして、これらにはそれぞれ対策があります。

その対策を意識するだけで、記憶の定着や学習効率がまったく異なってくるので、今から紹介する対策方法はしっかり実践してください。

五肢択一方式の勉強法

五肢択一方式は、5つある選択肢の中から正しいもの(または間違ったもの)を一つ選ぶ問題です。

問題演習をしたら、答え合わせをして終わり!今日は楽勝~ほぼ正解でよかった〜。

こんなことでは、確実に試験に落ちてしまうでしょう!

問題演習と答え合わせを終えたら、

・「正解」したの選択肢はメモするなどして完璧に覚える

・間違った選択肢は「どこが間違っているのか」「出題者はどういうところで引っ掛けようとしているか」をしっかり分析する。

これをすることが大切です。

こういった小さな復習の積み重ねが、合格への近道です!

行政書士試験では、同じ選択肢と再会する機会が多い試験です。

また会ったときに完璧に覚えておけば、形を変えてきたとしても対処できます。

多肢選択方式の勉強法

多肢選択方式は、穴抜きされた4箇所に当てはまるただし語句を、20個の選択肢から選ぶという問題です。

数の多さに驚いてしまうかもしれませんが、「見かけだけ」です。

きちんとインプットできていれば、確実に取れる問題です。

しかも、行政法から2問、憲法から1問でるだけなので、特別な対策方法はありません。

普段のインプットや五肢択一方式の演習と復習を通してしっかり知識を蓄えましょう。

記述式の勉強法

記述って、何百字も書いていろいろ論証しないといけないんじゃないの…

そんなことはありません。

行政書士試験の記述は、40字程度です。

書いてみるとわかりますが、本当にすぐ埋まってしまいます。

にもかかわらず、記述式の配点率はたった3問で全体の20%も占めるのです。

これは得点源にしない手はありません。

しかも、語句や制度の説明問題なので、結局は暗記で対応できます。

正確な暗記と、必要なことを簡潔に書くための記述練習あるのみです。

行政書士過去問の使い方

過去問の具体的な活用方法について解説していきます。

もう一度言いますが、過去問は最後の仕上げに使うものではありません。

過去問は行政書士の勉強中ずっと使うものです。

そもそも、勉強で大切なことは、「インプットとアウトプットの繰り返し」です。

最初から勉強を進めていく過程で、章ごとにインプットとアウトプットを繰り返し、最後まで行ったら、また最初からそれを繰り返す…

これが行政書士試験の勉強の神髄です。

ここまで言えば、過去問の具体的な使い方が見えてくる人もいるかもしれません。

ズバリ、過去問の使い方を言います。

これが過去問の最も効率的な使い方です。

同じものを解いても構いません。

数週間経てば、どんなに復習していても大抵のことは忘れてしまいます。

このように過去問を活用してこそ、過去問が最強の教材になります。

そして、過去問から本番の問題に慣れることが出来ます。

「こういう選択肢がでるのか」

「記述式ってこう書いて40文字くらいにおさめるのか」

行政書士試験が、「初めまして」でなくなってくれば、合格まではもう少しです。

ひたすら「インプット」と「アウトプット」を繰り返して合格へと近付けましょう!!

行政書士に合格する勉強法まとめ

行政書士試験の特徴と対策方法、勉強のコツについて解説しました。

一番大切なのは、この記事で紹介した勉強方法やコツを‘’いますぐ‘’実践することです!

当サイトでは、行政書士試験には通信講座を利用して勉強することをおすすめしています。

通信講座はこれまでの行政書士試験のノウハウが詰まった内容になっています。

ここでご紹介したコツと通信講座があれば、

まさに鬼に金棒!

と言えるのではないでしょうか。

この記事がみなさんの行政書士試験対策の第一歩になれば嬉しいです。